01

DESIGN LIVE EXHIBITION

今回のデザインライブ エキシビションでは、27組の出展者が「ゆさぶる」というテーマに基づいて参加しています。デザインは社会に役立ち、生活を支え、暮らしを上質にするもの。しかしその様子をつぶさに観察したうえで、従来の価値観をゆさぶるのも現在のデザインの使命です。激しくゆさぶる作品も、そっとゆさぶるような作品もあります。それぞれのユニークな表現に込められたメッセージを感じ、新しい日常について思いを深めてみませんか。

- 期間

- 10月10日(金)~11月5日(水)

- 時間

- 芝生広場 11:00~19:00 ※雨天中止 ※11/5(水)は13:00まで

ガレリア B1 11:00~23:00

ガレリア 1F 9:30~23:00

- 場所

- 芝生広場、ガレリアB1/1F

- 料金

- 無料

- キュレーター

- 土田貴宏

- 企画協力

- 山田泰巨

- 主催

- 東京ミッドタウン

ARTIST LIST

-

秋山 かおり

-

荒牧 悠

-

MD2V

-

小野 栞

-

小泉 創

-

小関 隆一

-

小宮山 洋

-

坂下 麦

-

sasamoto natsuki

-

SHOKKI

-

鈴木 元

-

SO TANAKA

-

SOHMA FURUTATE

-

TAKT PROJECT

-

竹下 早紀

-

TOSHIKI YAGISAWA

-

西本 良太

-

長谷川 依与

-

松山 祥樹

-

May Masutani

-

盛永 省治

-

柳川 えいみ

-

山田 裕人

-

吉添 裕人

PICK UP ARTIST

0% SURPLUS

AtMa

作家プロフィールを見る

AtMa

鈴⽊良と⼩⼭あゆみにより2013年設⽴。空間デザインに加え近年では社会課題などを取り上げた⾃主制作にも取り組んでいる。

詳しくはこちら

大理石やタイルの端材でできた椅子やベンチ。こうした廃材は店舗などの内装施工時に日常的に発生しますが、その存在を認識されにくいのが実状です。偶然に現れた形状も生かし、最小限の金属パーツで連結して、座るための機能をもたらしています。

SO-Colored

we+

作家プロフィールを見る

we+

リサーチと実験に立脚した手法で新たな視点と価値をかたちにするスタジオ。林登志也と安藤北斗により設立。

詳しくはこちら

その土地の藻類から色を抽出し、その土地で使われる家具をつくるのが「SO-Colored」のコンセプト。つまり色の地産地消です。ミッドタウン・ガーデンで採取した微細藻類を培養し、天然由来の樹脂とブレンドして本作のタイルの一部に使用することで、家具へと昇華しています。

協力:株式会社アルガルバイオ、株式会社MagnaRecta、MOLp®︎by 三井化学 、カリモク家具株式会社

drawing chair

山田 紗子(Suzuko Yamada)

作家プロフィールを見る

山田 紗子Suzuko Yamada

大学ではランドスケープデザインを専攻、藤本壮介建築設計事務所勤務の後、東京芸術大学大学院で建築を学ぶ。現在、山田紗子建築設計事務所代表。

詳しくはこちら

人と周囲の境界線としての家具から発想された、自由なアウトラインによって構成した作品です。一見、家具の形をしていませんが、シート、テーブル、フラワーベースが一体になっています。場の捉え方を揺さぶることが意図されました。

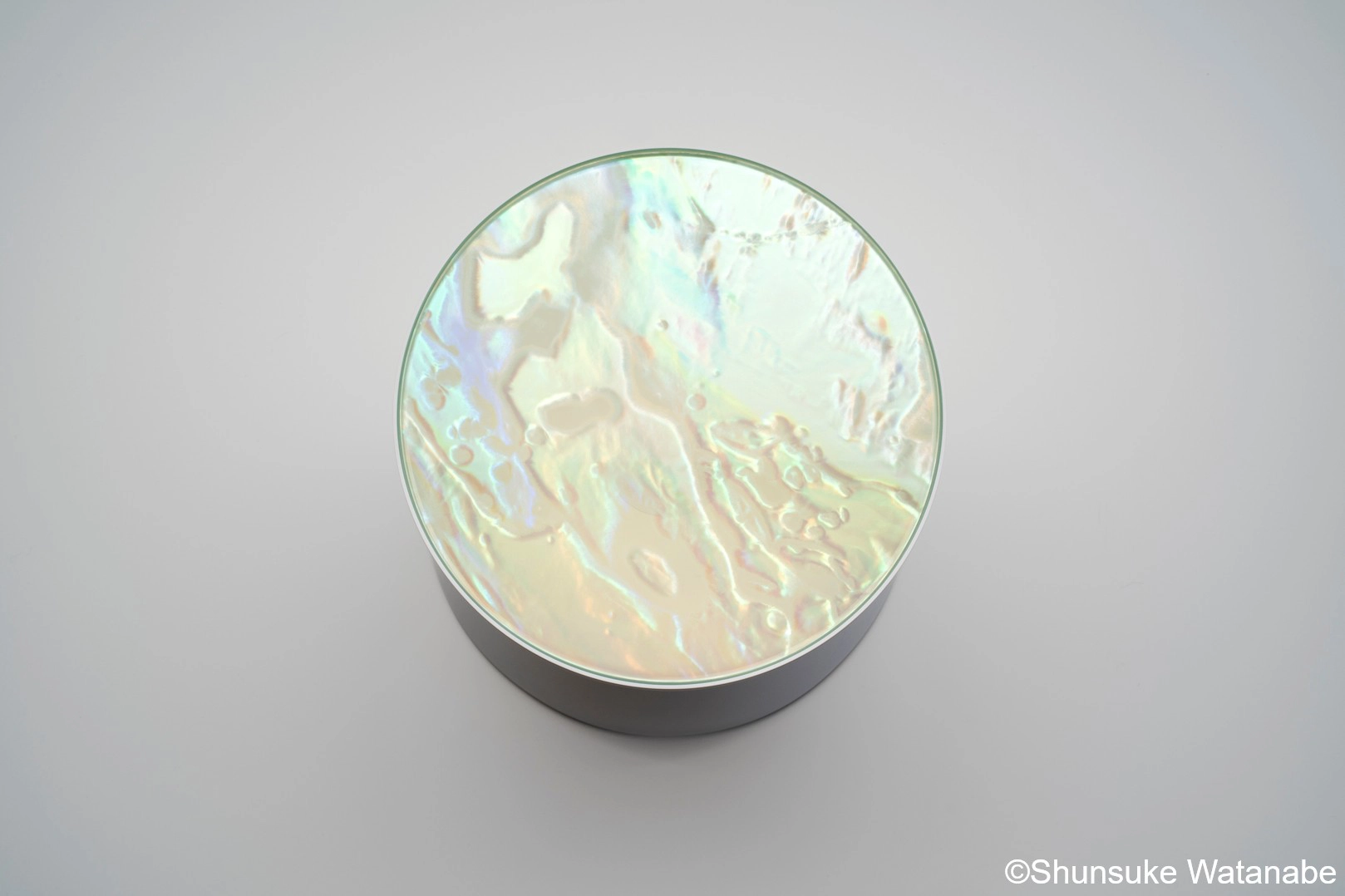

Blinking Color

シャボン玉や昆虫などに見られる構造色の原理を応用したインクジェット印刷技術により、身近な素材に色をまとわせた作品。その色合いは確固としたものでなく、光によって、また見る人の気持ちによって、瞬間ごとに揺れ動くように多彩な表情を浮かべます。

協力:富士フイルム株式会社、株式会社片岡屏風店、土井木工株式会社

秋山 かおりKaori Akiyama

色や素材により魅力を引き出し存在の意味を一層強めていくアプローチでSTUDIO BYCOLORを主宰。

詳しくはこちら

重心と傾き

長方形のパネルに穴をあけて吊るすと、重心の位置により斜めに傾きます。しかしこの作品では、パネルは水平垂直を保っています。パネルの内部に重りを入れて重心をずらしているからです。違和感を生じさせる状態ですが、同様の仕組みが至るところにあるという気づきのきっかけになります。

荒牧 悠Haruka Aramaki

構造や仕組み、人の認知に注目した作品を制作している。作るオブジェは動いたり動かなかったり、扱う材料は様々。

詳しくはこちら

washi/lime table lamp

柿渋染めの和紙を蝋に浸したシェードが光を透過させます。また赤土を混ぜる独自の材料で左官仕上げを施した八角形の台座は、豊かな濃淡があり、稜線は揺らいでいます。静と動、秩序と偶発といった二面性により見る人の感覚を揺さぶろうという作品です。

MD2V

手仕事を中心に家具や照明等を制作し空間内の新たなコンポジションを模索している。吉本康晃により設立。

詳しくはこちら

In the faint shadow

白い繊維を紡いだ糸と、白と黒の繊維を混ぜた糸を束ね、その本数の割合を変えながら編むことで、衣服によって「影」を表現。場を意識した陰影のグラデーションは、見る人との距離や角度によってもさまざまな感覚を揺さぶります。

小野 栞Shiori Ono

様々な素材・技法を用いて作品を制作。国内外での作品展示、テキスタイルや衣服のデザイン・制作を行う。

詳しくはこちら

SEVEN

この風鈴は、テンセグリティ構造によってバランスを保っていますが、風の力が加わると音を発します。安定しているように見える社会や人間関係が、何かに揺さぶられた時にあらわになる感情、不安、希望などを象徴したデザインです。

小泉 創So Koizumi

2021年に東京でSO KOIZUMI DESIGN設立。

空間や家具、オブジェクトなど多岐にわたる領域のデザインを手掛けている。

詳しくはこちら

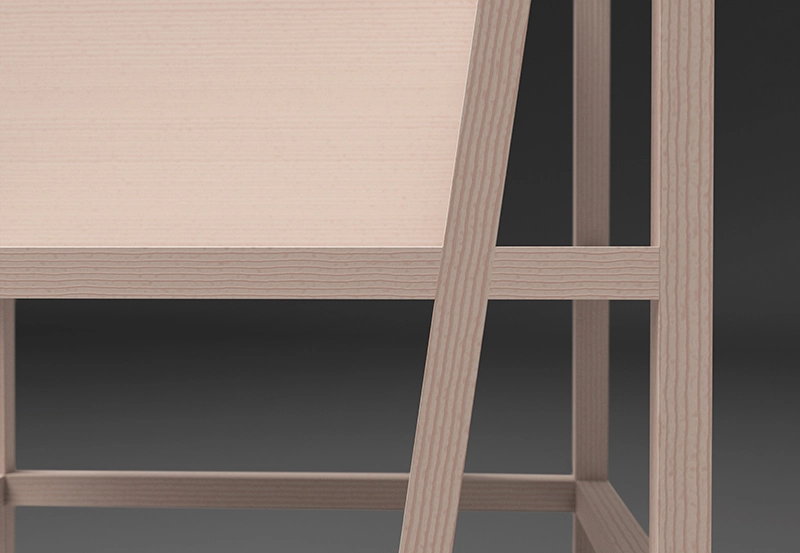

Grid Structured Chair

座るためにデザインされた椅子なので、決して特別な椅子ではありません。しかし、2つの方向から座れるようにデザインされているため、普通の椅子であるとも言えません。椅子であることを通して、椅子の常識と逸脱について問いかける作品です。

協力:株式会社山上木工

小関 隆一Ryuichi Kozeki

プロダクトデザインを中心に活動を行うデザイナー。自主的な制作活動も行い、デザインの現在地を探る。

詳しくはこちら

Proposal

衣服だった素材を溶解して固めることで、量産品とも一点ものとも異なる器をつくっています。素材、手法、形のいずれのレイヤーにおいても、「つくる」「見る」「使う」という行為と人間との関係を揺さぶり、その意味を問いかけます。

協力:Clothxxg、室島 満、星野哲也

小宮山 洋Yoh Komiyama

YOH KOMIYAMA DESIGN Inc 代表。Clothxxg クリエイティブディレクター。

詳しくはこちら

HAKU

この照明器具のモチーフになったのは、布を織る機(はた)。絹糸がつくる平面の美しい透明感は、布が織り上がると失われてしまいます。絹糸は草木染めを施し、照明部分も手仕事で制作された、工業製品の対極にあるデザインです。

絹糸染色:坂下涼佳

坂下 麦Baku Sakashita

デザイナー、医師。2016年武蔵野美術大学基礎デザイン学科修士課程修了後、2017年ローザンヌ美術大学(ECAL)をスイス政府給費留学生として修了し、独立。

詳しくはこちら

glass wall lamp

壁に設置したガラスは、塊としての重量感をそなえながらも軽やかさが共存しています。また光を灯すと、カラフルな色使いが優しい揺らぎを感じさせます。照明としての機能を通して、素材がもつ多面的な持ち味を引き出した作品です。

協力:BULLPEN

sasamoto natsuki

1999年東京都生まれ。

2021年武蔵野美術大学を卒業後、富山ガラス造形研究所に進学。

2023年より東京を拠点に活動している。

詳しくはこちら

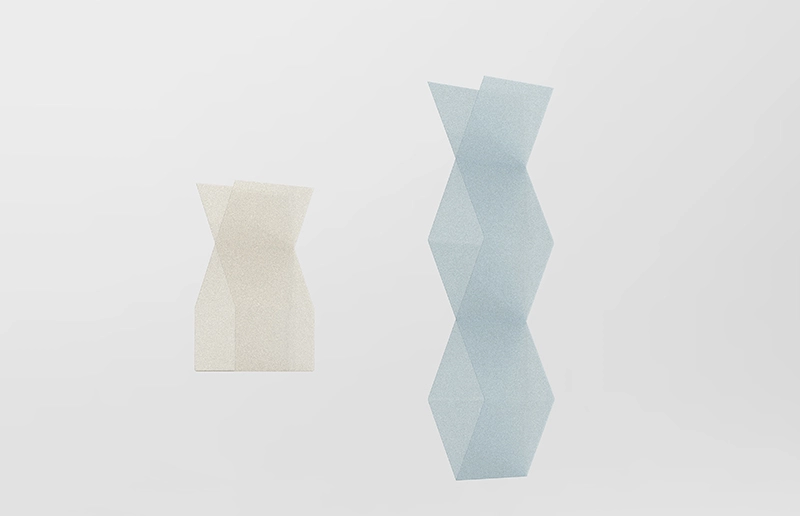

Wall Clock

ハンドドローイングのような時計は、正確に作動するものの、正確な時刻がわかりにくいのが特徴です。これは時間を忘れるための時計なのです。常に「ま、いっか」という姿勢でクリエイションに向き合うデザイナーの感性が鋭く表現されました。

協力:ARAKAWA、Keita Ishida

SHOKKI

ハンドメイドのセラミックレーベル。「ま、いっか。」くらいの気楽さと自由さで、1点もののプロダクトの企画と製造をします。

詳しくはこちら

BOX [溜塗] | SEKISAKA

この四角い箱は、底面が平行四辺形になっています。人間の目はこの形を四角いものと補正して認識しますが、やがて実際の形状に気づくと、知覚そのものが揺らぐのです。溜塗の越前漆器の整理箱です。

協力:SEKISAKA

鈴木 元Gen Suzuki

スタジオを自宅に併設し、生活とデザインを隔てないアプローチで、日用品、家具、家電など幅広いデザインを行っている。

詳しくはこちら

C ya

路上のカーブミラーは、日本以外の国々ではあまり普及していません。その日常性と、文化的、機能的、造形的な特殊性から発想した作品。未来においてカーブミラーは、古代の銅鏡のように扱われるかもしれないという思いが込められています。

SO TANAKA

2020年武蔵野美術大学卒業後、インテリアオブジェクトのデザインを中心に活動。

機能の意味を問い,作品の発表も精力的に行う。

詳しくはこちら

MASS

デジタル上で生まれる質量のないオブジェクトを、厚さ1mmの鉄板によって実体化しています。日常に存在しえないはずのものに対して向き合うことは、見るという行為の不思議さを実感させ、3次元の対象に対する認識の更新を促します。

SOHMA FURUTATE

あらゆる事物がもたらす作用を多視点的に読み解くことで、これまでの認識の在り方に揺さぶりをかけることを目的として活動している。

詳しくはこちら

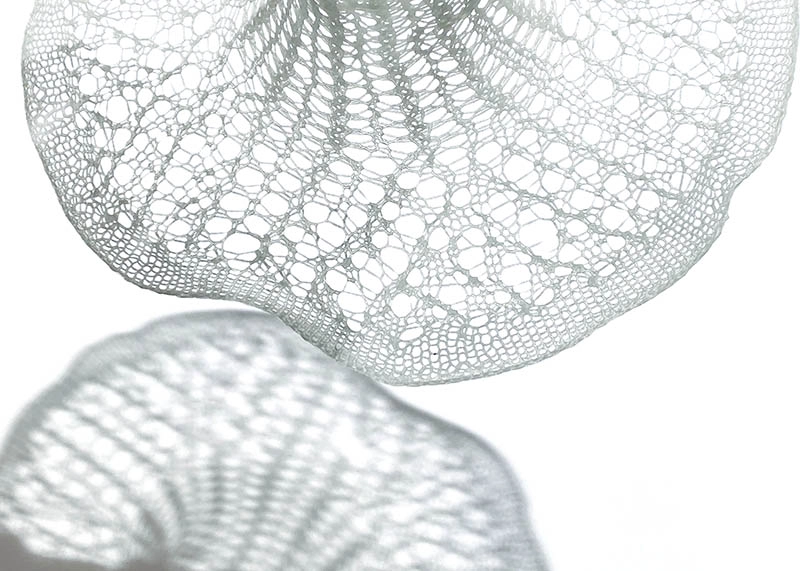

OOPARTS 場違いな工芸品

多くは産業用であるガラス繊維を、多くは衣服に用いられる無縫製ニット技術で編み、焼成しています。「多くは」の外側にある可能性を掛け合わせた「場違いな異物」は、古代の謎めいたオーパーツのように、わからなさによって新しい意識を目覚めさせます。

TAKT PROJECT

東京と仙台をベースに活動するデザインスタジオ。既存の枠組みを揺さぶる実験的な自主研究プロジェクトを行い、「別の可能性をつくる」多様なプロジェクトを具現化している。

詳しくはこちら

Oh Balls, It's a Light!

着想源は、子ども時代にデザイナー自身も遊んだスーパーボール。鮮やかな発色のボールと、それが跳ねる軌跡から生まれたシャンデリアです。日常にあるものがもつ形態と動きに新鮮な魅力を見出し、デザインへと転用する視点がユニークです。

竹下 早紀Saki Takeshita

武蔵野美術大学助手として勤務しながら、東京を拠点に活動。 ギターのエフェクターからインテリアプロダクトなど幅広くデザインし、国内外で作品製作・発表を行う。

詳しくはこちら

Untamed Basket

木という素材は日常的で親しみやすい反面、加工するには相当の道具と技術を要します。チェンソーで成形し、レーザーでグリッドを刻み、ロープやブイを付加した器は、自然の無秩序と人為的な構造との緊張関係をダイナミックに表現しています。

TOSHIKI YAGISAWA

八木沢俊樹

工芸とデジタルを横断し、視覚や知覚を撹拌する作品世界を探るアーティスト。

詳しくはこちら

三角コーン コンクリートブロック

工事現場などに置かれる三角コーンと、塀の一部として使われるコンクリートブロック。どちらもよく目にする形ですが、素材が樹脂のネットに置き換わっています。当たり前の造形の存在が希薄になることには、心をくすぐるような感覚があります。

西本 良太Ryota Nishimoto

1977年東京生まれ。東京学芸大学卒業。特注家具製作会社を経て独立。

詳しくはこちら

Wrench

このテーブルは、メガネレンチ、長ネジ、六角ナットといった工具やパーツを組み、締め上げることで自立しています。接着や溶接を用いず、変形も分解も可能。道具の機能、家具の類型、素材の価値など、あらゆる常識にとらわれない作品です。

長谷川 依与Iyo Hasegawa

インテリアデザインとインスタレーションの分野で、素材の価値や機能、形状を再定義するアーティストです。

詳しくはこちら

Vestige

インテリア志向の高まりから「家具のような家電」が求められる現在。この作品は逆に「冷蔵庫のようなキャビネット」を提示し、ささやかに常識への異議を唱えています。人とテクノロジーの関係から一部の要素を引用し、反転させる試みです。

松山 祥樹Yoshiki Matsuyama

暮らしの営みや自然の美しさといったコンテクストを軸に、静かで温かみのある象徴的な造形表現により、プロダクトデザイン領域を中心とした様々なプロジェクトを手掛ける。

詳しくはこちら

Plane Surface

テキスタイルを思わせる可変性をそなえた、静かで緊張感のあるガラスのリングの集合体は、川の流れのような動きや移ろいを表しています。日常のなかの小さな変化への気づきが、生の喜びの実感をもたらすことをテーマにした作品です。

May Masutani

シンガポール生まれ、現在は富山県を拠点に活動するガラス作家 May Masutani(マスタニ メイ)。

詳しくはこちら

根源

木製の器やアートピースを手がける作家による、木の根の形をそのまま生かした作品。根を眺め、木の生命の記憶を感じて形を探る行為は、作家の記憶をも揺さぶると言います。人間には思いもつかない造形が、見慣れた快適さの価値観を刺激します。

盛永 省治Shoji Morinaga

盛永省治

2007年より自身の工房を立ち上げる。

現在は国内外での個展や合同展にて木の作品を発表している。

詳しくはこちら

指の遊び場

2本の指で楽しむために発想した遊具。必ずしも子ども向けではなく、公園などではしゃぐことのない大人の遊び心に訴えかけます。指先に意識を集中し、普段と異なる知覚を働かせる体験は、デザインにおける触感の大切さと結びついています。

柳川 えいみAmy Yanagawa

2023年多摩美術大学等後デザイン学科卒業後、デザイナーとして精力的に活動中。

詳しくはこちら

Dove Table

ガラスの天板を支えているのは、実物大の鳩のオブジェです。安定感のあるテーブルとはまったく異なるテーブルのあり方は、「鳩の群れ」という日常的な風景と結びついています。今にも動き出しそうな鳩の姿がシュールさを際立たせます。

山田 裕人Yuto Yamada

2010年 atelier ikebuchi pte ltd (Singapore) 所属

2020年 Yuto Yamada Design Studio 設立

詳しくはこちら

ubique

「有形と無形」「不変と可変」「素材と⼈間」という3つの関係性に光を当てた作品です。精密なワイヤーハンギングシステムを取り入れて、⾦属、絹、ワイヤーが互いに作⽤し合い、揺さぶり揺さぶられる様子を形づくっています。

協力:荒川技研工業株式会社

吉添 裕人Hiroto Yoshizoe

武蔵野美術大学卒業。HUBLOT DESIGN PRIZE 2022 Finalistなど受賞多数。京都芸術大学非常勤講師。

詳しくはこちら

![BOX [赤溜] | SEKISAKAの写真](/jp/event/designlive/resources/img/design-live-exhibition/modal_art11.webp)