ミッドタウン・ガーデンに3つのアート作品を展示

藤谷

まずは「みらいのピクニック展」の全体テーマを、久納さんにご紹介いただきます。

久納

はい。着想の原点は、「今私たちはどんな展覧会ができるのか?」ということ。そこから掘り下げて考えいった時、「パンデミックの影響を一番受けたのは私たちの生活そのものだ」ということでした。移動が制限され、仕事も授業もオンラインになり、会いたい人にも会えなくなって……そんな時代にどうやったら人と繋がり合うことができるのか? 人と何かを共有することはできるのか? ミッドタウンには〈ガーデン〉という素晴らしい広場があるので、そういった新しいコモンズのあり方を、〈ピクニック〉という気軽なスタイルを通じて考えてみようというのが今回のコンセプトです。

具体的にはミッドタウン・ガーデンの一角に、3つの作品を展示しました。

Rope(ロープ)

久納

まず「Rope」という作品です。これは長さ12m、太さ30cmのロープをモチーフとした作品で、オリジナルは60mにもなります。世界各地にアーティストと一緒に出掛けていって、様々な場所に置かれ、そのRopeがやってくることによってその場所を変化させます。Rope自身のメッセージとして「私と一緒に何かしましょう」というものがあるのですが、私たちはどういうふうにRopeを使っても構わないのです。家具のように座ってもいいし、寝転んでもいい。形を変えて遊んでみてもいい。そういう作品です。

もちろん、公園の草むらみたいなところに置かれるだけでなく、街角にも置かれます。そうすると、問題が起こることもあります。

例えば、Ropeをベルギーのある街の一角に置いた時のことです。住民の方が「自分の家の前にこんなものを置いてもらっちゃ困る」と、抗議してきました。この時は撤去したのですが、後に住民が理解してくれて、新たなRopeとの関係が生まれました。Ropeが場所そのものや、そこに住む人々の日常を見直すきっかけを作るのです。

今回は、一般の皆さんと東京ミッドタウンの中をロープと共に散歩するというワークショップを通して、東京ミッドタウンの中にどんなコモンズがあるか一緒に考えてみます。(10月31日、11月3日に実施)

PICNIQ Sheet(ピクニックシート)

藤谷

タイトルを見ていただくと分かると思いますが、PICNIC(ピクニック)の最後のCの部分がQになっています。文字通り、このピクニックシートには色々なQ、つまり問いが書かれています。

これらは来場者の皆さんへの問いかけになっていて、例えば「この場所をどんなふうに使いたいか?」とか、「この場所はあなたにとってどういう場所か?」といった、普段のピクニックとは少し違うスタイルで、コモンズについて考えられるようになっています。形もユニークで、自然と距離を保って座れるようになっています。

また、ピクニックシートに「#マイミッドタウンガーデン」というハッシュタグが書かれているので、それをつけてSNSで投稿していただくと、私たち東京ミッドタウンが皆さんの感想やアイデアを拾うことができます。

Air on Air(エアオンエア)

筧

「Air on Air」については、出品者である私が説明しましょう。

私は、大学の研究室のメンバーらとともにインタラクティブな技術を研究すると同時に、それらを用いたメディアアート作品やデザインを展開しています。

具体的には、スクリーンの外にいかにインタラクションやコンピュテーションを取り出すということに、かなり早い段階から取り組んできました。

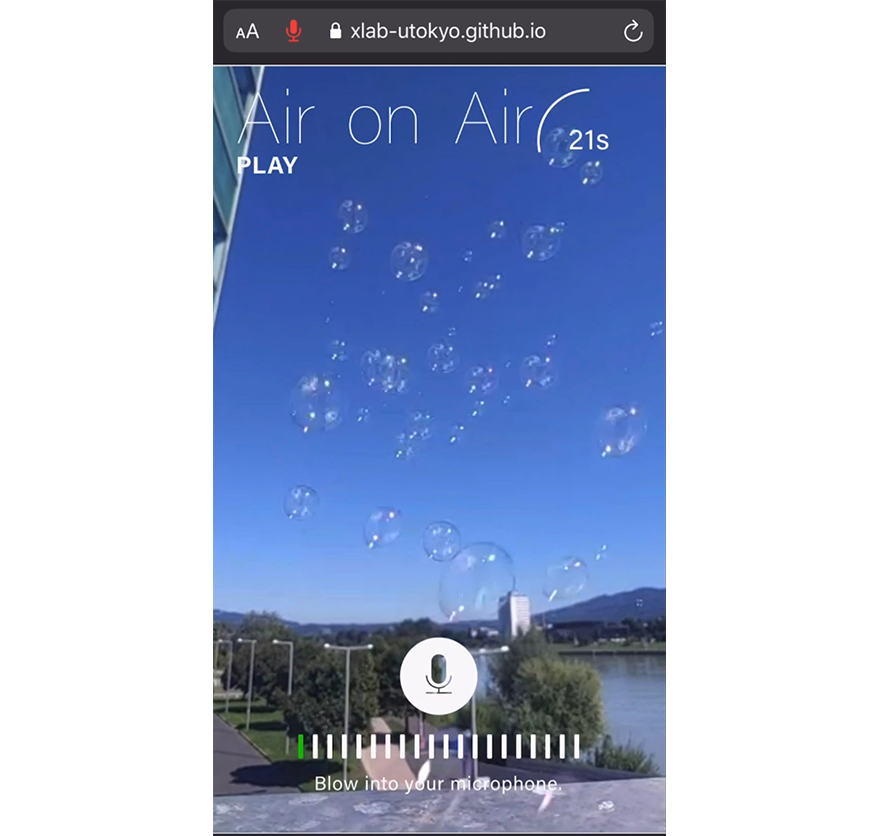

今回のAir on Airは、そもそも去年のアルスエレクトロニカフェスティバル2020に向けて作ったものです。私たちは毎年のようにフェスティバルに参加しているのですが、パンデミックの影響で現地に行くことができなくなりました。代わりにこれまでの活動をビデオにまとめて紹介したり、オンライントークをしたりということを提案されたのですが、それじゃちょっと面白くないぞと思い、この作品を考えついたわけです。

黒い箱の中にはバブルマシンが入っていて、インターネットにつながっています。そこに他の場所からスマートフォンやPCでアクセスし、マイクに息を吹きかけると、それが現地のバブルマシンに伝わって、あたかも自分がそこで息を吹きかけたかのように、一人称視点でバブルが飛んでいく様子を見ることができる装置です。

これをアルスエレクトロニカセンターのすぐ横の、ドナウ川のほとりに置いてもらいました。

実際にやってみると、リモート画面という平面的な世界に対して、その画面の向こうにリアルな空間があり風が流れていることを、シャボン玉というリアルなモチーフを飛ばすことによって、フェスティバルの空気感とともに感じることができました。

箱が置かれている場所にいる人たちと、シャボン玉を通してコミュニケーションすることも出来ました。これはリアルとオンラインのハイブリッドな作品の面白さだと気づきました。

今回は、ミッドタウン・ガーデンに置かれたバブルマシンにも、誰でもQRコードから簡単にアクセスできるようにしました。

いま求められるコモンズとは?

藤谷

ここからは「喫茶ランドリー」など、様々な場所でコモンズに関する取り組みを実践されている田中元子さんにも加わっていただき、今求められているコモンズについて考えていきたいと思います。まず田中さん、コモンズということについてどう思いますか?

田中

まず私の頭の中に浮かんだのが「器(うつわ)」です。空っぽの、でも質の良い器っていうものが私のコモンズのイメージです。みんな中身を作ろうとするんですよ。唐揚げとかご飯とか。でもそうしたコンテンツじゃなくて、コンテンツが生まれたくなる状況、つまりうっかり入りたくなる質のいい器を作ることが、コモンズを考える上で大事じゃないかと思います。

実際、そのような考え方で運営しているのが「喫茶ランドリー」です。その名の通り洗濯機が置いてあるのが外見的な特徴です。東京都の墨田区にオープンしてまだ3年目ですが、店内は何十年選手ような雰囲気で色々と飾り付けがされています。ですが全部私がやったわけじゃなくて、来た人やスタッフが「ここに植物とかあったらかわいいんじゃない?」などと言いながら、アイデアと実践を蓄積していった結果が、こんな風景にさせています。

ここではこれまで100以上のイベントを行っていますが、私が企画したり喫茶ランドリーが準備したりしたものは一つもありません。全てお客さんやご近所の方が「こんな風に使わせてよ」と自主的に開催しました。

こうした場所は、私だからできたわけではなく、例えば神奈川県の宮崎台というところにある店はティップネスというスポーツジムの1階にあって、事務所のスタッフが全てを運営しています。店の前には常に観葉植物が植えられており、ガラスには季節ごとにスタッフの手によるチョークアートがほどこされるなど、運営するスタッフさんたちの個性が満ち溢れています。

神奈川県座間市のホシノタニ店は団地の一階にあり、近所の方が雑貨を店内で売ったり、ライブラリの本棚を置いたり、敷地内の農園で採れた野菜を売ったり、コンポストを店の周りにいくつも作ってくれたり、自発的に運営してくれています。

私は喫茶ランドリーの他にも色々な空間をプロデュースしています。

例えば、「TOKYO BENCH PROJECT」は、東京の街中にベンチをたくさん置くプロジェクトです。公共の場所にベンチを置くと、座っている人、何か食べている人、喋っている人など様々な「人」が可視化できます。何もなければ人は通行するだけで、その姿はすぐ消えてしまいます。でもベンチを置くだけで、色んな人がいることを見て取れるわけです。

なぜこういうことをするのかというと、こちらが何も言わなくても“うっかりしたくなっちゃう”補助線を街に引きたいと思っているからです。喫茶ランドリーもそうですが、ハードとソフトだけでなく、コミュニケーションを誘発させる仕掛けも大事。どうやってその場所やサービスを使えば最大限効果的なのかということを考えながら、三位一体で設計しています。

東京ミッドタウンが街として創り出すべきコモンズ

藤谷

「未来の学校」は一時的にポップアップして実施しているものなので、田中さんのベンチのように恒常的なものではありません。それでも一時期的に起こったアクションを継続的かつ恒常的にさせていくためにはどんなことが必要だと思いますか?

田中

大事なのは“名残り惜しまれる”ことじゃないでしょうか。例えば今回のロープやシャボン玉のように、「ずっとあったらいいのに」って思ってもらえる質のいい器というか、質のいい仕掛けをどれくらい作れるかだと思いますね。

藤谷

筧さんは作品「Air on Air」を実際に置いてみてどう感じられていますか?

筧

オンラインの可能性を実感していますね。現地にいる以外は、頻繁にウェブサイト上からAir on Airを通じてガーデンの様子をチェックしているのですが、時間帯によって景色が変わるので凄く面白いんですよ。例えば明け方はワンちゃんがずっとシャボン玉を見ていたり(笑)。時間がたってくるとサラリーマンの方が通りかかったり、カップルがくつろぎにきたり、週末は家族連れがやってきて、子供たちが走り回っていたり……。web側でも、スウェーデンやベトナム、アメリカなど、あらゆる国からアクセスがあって、みんなどういう風にこの場所を見ているんだろうと思うと凄くわくわくしますよね。

藤谷

久納さんは、2017年の未来の学校プロジェクトの始まりからずっと携わってくださっていますが、これまでの取り組みとの違いは感じられますか?

久納

社会状況がパンデミックによって変わってしまっているので、イベントを作ること自体の意味も変わっているはずです。その一方で、東京ミッドタウンという場所自体は変わりません。オフィスエリアで働いているビジネスマンの方や、いつも散歩しに来ているご近所の方などは、日常的にこの場所を利用しています。そういう継続性の中でのアート作品との付き合い方も、今回のイベントで生まれていると思います。また、リアルでは来られない海外の方たちへも扉を開いている点でも、今回のイベントは東京ミッドタウンの可能性を広げていると思いますね。

藤谷

もっとこうしたら新しいコモンズの可能性があるのではないか、というご意見はありますか?

田中

コロナ禍でオンラインの活用が進みましたが、良くも悪くも私はこれからだと思っています。さきほど筧さんがおっしゃったように、色んなところからのアクセスがその場の風景を作っている面白さを、もっと深堀りしたいと思います。例えば、オンラインでしか体験できないことの感想をオフラインで話すとか。オンライン会議がオフライン会議の“代わり”とか言っているうちは、オンラインにもオフラインにも失礼ですよ(笑)。

藤谷

喫茶ランドリーのコモンズとしての魅力というのは、関わっている人の個性がそのまま出ていることだと思うのですが、そういう場所はどうやったら作れるでしょうか?

田中

私はよくディスコに例えるんですけど、ハードはディスコの箱、ソフトはここで踊ってもいいよというサービスですよね。だけど、そろそろ時間が来て、誰かが最初に踊らなきゃいけないとなった時に、最初に踊った人のグルーブ感が、その日の夜を決定するように思うんです。あまり上手だとみんな萎縮してしまって、個性を出すことができない。だから、もっとリラックスしたダンスで「そろそろ踊る時間だよ」ってみんなの手を引いて、一緒に踊ろうよっていう、そういうコミュニケーションをしていくことが、多分最初に必要な作法の一つじゃないかと思いますね。

藤谷

つまりみんなの個性を自然に引き出してやると?

田中

日本人は失敗したら恥ずかしい!とか、遠慮というより萎縮に近い精神構造になっているように思うんですけど そうじゃない社会──というと大げさだから、東京ミッドタウンに行ったらなんか楽しくて、思わず踊りたくなっちゃう、そういうコモンズのあり方から広がっていけばいいんじゃないでしょうか。

藤谷

筧先生はオーストリアのリンツ含め海外にも展示のために多数行かれていますが、日本との違いは感じていらっしゃいますか?

筧

作品に対してちゃんと言葉でフィードバックしてくれるのは海外の人が多いですね。でもそういう個性の表出の仕方ってもっと多様でいいと思っていて。言葉で表すのが下手だったら絵に書いてもいいし、プログラミング言語で表現したっていい。だから、そうした多様な表出の仕方を許容する場所や教育がもっとあるべきだと思いますね。

藤谷

お二人のお話をまとめると、人それぞれの個性を最大限発揮できるような場所をどう作るか? しかも個性の発露の仕方は一つじゃなくて、その人なりの発揮の仕方でいいと?

田中

そうですね。個性というと凄く尖ったことや変わったことと思われがちですけど、私はおとなしいことも、調子が悪いのも、全部個性だと思っています。みんなルービックキューブみたいな多様な「面」をお腹の中に持っていて、その環境や状況に合わせて出す面が変わるだけ。だから物理的な場所も含めて、自分がどんなことを許されている環境にいるのか?という自覚が、凄く大事だと思います。

藤谷

いい環境を作るためには“いい仲間”を集めないといけないですよね。

田中

“いい仲間”なんていないですよ。その辺にいる人みんないい仲間です。むしろ、いい仲間であるよう導くのが、最初に踊る人の腕の見せ所。クリエイティブに使いこなせる客だけ、性格のいい客だけというふうにしたら、それはコモンズじゃなくてサロンですから。

藤谷

久納さんは、リンツではアルスエレクトロニカフェスティバルの運営にも関わっています。そうしたフェスティバルこそ一つのコモンズじゃないかと思うのですが、色んな個性を持った人が集まってきて、みんなが自由に偶発的に楽しいことができる、そういう場をこの東京ミッドタウンで作るには、何が必要だと思いますか?

久納

「隙間」じゃないでしょうか。イベントをやるだけではなく、その周りにたくさんの隙間、例えばごろんって寝転んで遠くから眺めてもいいという空間やルール、そういう自由な隙間をどう持たせるかが重要だと思いますね。

田中

私は喫茶ランドリーをやる時、“完璧じゃないことを楽しめる”環境を作ることにこだわりました。だから子供がギャーッって店内を走っても「まあいいか」って雰囲気なんです。みんなが折り目正しくて、お行儀よくて、同じ属性の人だけだったりすると、いきなり異物の子供がギャーッて走ってきたらチッってなりますよね(笑)。だから多様性が大事だと思います。

藤谷

そういう多様性に富んだ環境をつくるために、アーティストやアート作品はどのように関われると思われますか?

久納

アーティストやアート作品の役割って、“私はこう思うけれどもあなたはこれについてどう思う?”という問いかけをすることだと思うんです。だからコモンズというテーマにおいても、来た人に何かしら考えるきっかけを与えることじゃないでしょうか。例えば、その場所のルールを上手くハッキングするアート作品があるとします。すると、みんなの場所になるためのルールそのものや、どうしたらその場所を自分もみんなもっと楽しめるか、そういうことを考えさせることができますよね。それは結果的に、新しいコモンズを外に向けて広げていく力になると思います。

筧

アートって、何かを作ることに意義があると思われがちだけど、結果として見た人が「気づく」という効果も重要だと思います。僕が好きな他のアーティストの作品も、それに触れることで“こんなことに気づくことができた”という視点を最後に価値として与えてくれます。だから東京ミッドタウンの知られざる魅力を、アートを取り込みことでみんが気づいてくれるかもしれません。

田中

そう、それが「器」の役割ですよ。実は私が器の大事さにきづいたきっかけは「キャンプ」なんです。以前、東京の空き地でキャンプをしようって呼びかけたんですが、せっかくだからと色々イベントを企画したんですね。でも誰も参加しない(笑)。キャンパーって、テントの前でずっと本を読んだり、ふらっとその辺に遊びに行ったり、まあ自由。

つまり、そこにあるものをどう見立てて楽しむかっていう能動性がキャンプの醍醐味なのに、私は受動性を喜ばせることがおもてなしだと勘違いしていたんです。その時に、ああそうか、中身じゃなくて器が大事なんだって気づいたんですね。

筧

今回のイベントもキャンプに近いですよね。ピクニックシートもあるし。そこにごろりとすることで、東京ミッドタウンって寝心地がいい、風が気持いいということに気づけるんです。

次に来た時には、その作品はもう無いかもしれないけれど、寝居心地の良さや風の吹き方は覚えているはず。それがまず大事かなって思います。

田中

そう。なんとなくそこに行っちゃう、そんな場所になったらいいな、という。コモンズってみんなの利益のための共同体というのが語源だと思うんですけど、21世紀の今のみんなの利益って「誰かといること」に尽きますよ。誰かといることの価値を前向きに捉えられる場、それがコモンズなんじゃないかな。だって、どんなに人が集まったって満員電車の中で他人の存在を祝福しようとはならないじゃないですか(笑)。

だから、本当に気持ちのいい場所、いい時間を過ごせる場所、それを共有できることが、コモンズの基本条件だと私は思いますね。