ACTION REPORT

VOL.05第1回 未来の学校祭

“ギリギリ展”

-

- 主催

- 東京ミッドタウン

- 協力

- アルスエレクトロニカ

東京ミッドタウンとアルスエレクトロニカは、未来の社会について来場者とともに考える「未来の学校祭」を開催しました。

展覧会だけでなく、パフォーマンス、ワークショップ、トークイベントなどさまざまなプログラムを体験することができる「未来の学校祭」は、「アートやデザインを通じて、学校では教えてくれない未来のことを考える新しい場」をコンセプトに掲げています。

また、オリンピック・パラリンピックが開催される2020年の東京を文化の面から盛り上げるために東京都とアーツカウンシル東京が展開しているTokyo Tokyo FESTIVALの一貫として実施されている「Tokyo Tokyo FESTIVAL 助成」にも採択されています。

そんな「未来の学校祭」のテーマはズバリ、「ギリギリ」。社会において直面する境界へと私たちを誘う「ギリギリ」な作品たちが勢ぞろいした本展をレポートします。

「エラー」から「ギリギリ」へ

「ギリギリ」というといかにも危なっかしいイメージを持たれるかもしれませんが、それは私たちに常に変化をもたらす重要なエネルギーです。実は、昨年オーストリアのリンツで開催されたアルスエレクトロニカフェスティバル2018のテーマは「エラー」でした。効率よく、安全に、正しく生きることを強要される現代社会においては、「間違うこと」「失敗すること」がとてもネガティブに捉えられがちです。

しかし、多くのトライアンドエラーやリスクあるチャレンジなくして今のこの社会は生まれていませんし、これからの未来も作ることができません。必ずしも成功すると限らないことに挑戦する精神や、想定とは異なる結果を受けとめる寛容さがいま求められているのではないでしょうか。

こうした思いを日本にふさわしい表現にローカライズされたのが今回の「ギリギリ」というテーマです。「未来の学校祭」では、社会において、私たちの日常において立ち現れるさまざまな問題や境界線を意識した「ギリギリ」な作品たちを目撃することができます。

「ギリギリ」な作品たち

ギリギリ・ルームでは、日常がちょっとしたことで非日常に変わる、そうした現象に注目する作品が集まりました。ジェイコブ・トンスキーによる「Balance From Within」は、古いソファが危ういバランスでギリギリ立っている作品です。コンピュータ制御のもと、ソファと重力の間でかろうじて成立している均衡は、私たちの社会もまた、静かに安定しているのではなく、いつでも壊れてしまいかねないバランスの上で成り立っていることを示唆しています。

ヴェレーナ・フリードリヒの作品も見てみましょう。彼女が試みているのは、シャボン玉を割らずに保ち続けていくことです。今にも割れて消えてしまいそうなシャボン玉ですが、装置内においてはずっと形をキープし続けます。絶えざる緊張とバランスの「ギリギリ」として、シャボン玉はいわばひとつの彫刻と化しているのです。

Ryo Kishiの「ObOrO」もまた、今にも落ちてしまいそうな、しかし何とか宙に浮き続けているボールがとても魅力的な作品です。目には見えない「空気の流れ」によってかろうじて制御されているボールたちは、あたかも炎の揺らぎのように光っているのです。

ギリギリ・スクエアでは、AIやロボット、バイオテクノロジーの発達などによって揺らぎつつある生命と人工物の境界に迫った作品が集まりました。コッド・アクトによる「ピトン」は巨大なゴムチューブがだらんと床に放置されているように見えますが、定期的にまるで原始の生物かのように動き回ります。

また長谷川愛の「私はイルカを産みたい…」は、「代理出産」という複雑に折り重なった生命に関する問いを問い直しています。

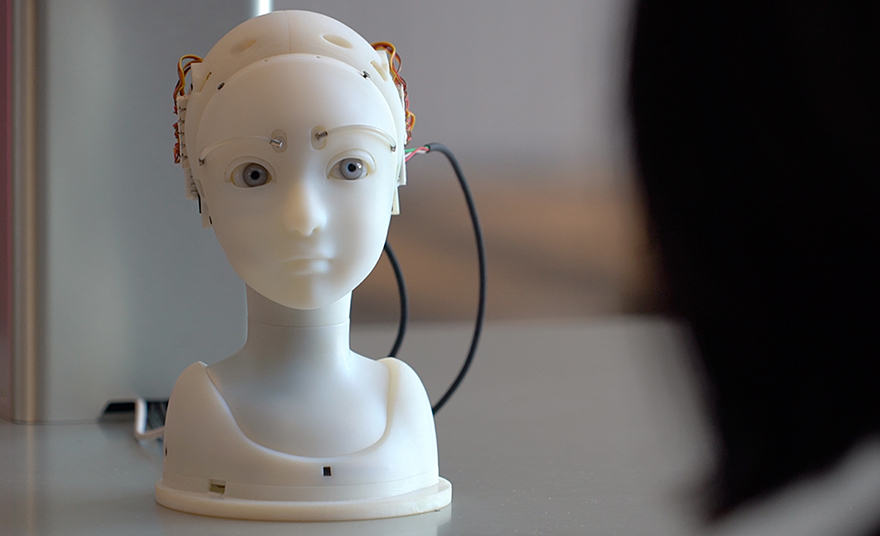

藤堂高行による「SEER: Simulative Emotional Expression Robot」は、 小型のヒト型ロボットです。このロボットは会話ができるわけではありませんが、とても人らしいと感じさせます。その理由は「視線」や「表情」といった、非言語的なリアクションにあります。対面者の動きに反応し、ミラーリング(真似)を行うことであたかも意思があるかのように振る舞うことができます。それはまさに、人間と人間以外の存在の境界線が揺らぐ瞬間です。

ギリギリ・ラボラトリーでは、先駆的な研究や企業による新しい分野へのギリギリの挑戦によって生み出されたプロトタイプを伺い知ることができました。ANAホールディングスは「瞬間移動」を実現できないだろうかという問いから、新たな移動手段「ANA AVATAR(アバター)」を開発しています。西陣織をデジタルファブリケーションなどのさまざまなテクノロジーによってアップデートしようとするHeteroweaveも、伝統と革新の「ギリギリ」に位置するプロダクトです。

ジゥリア・トマゼッロが作り出したのは、家庭でも行えるようなバクテリアの培養キットのプロトタイプです。女性の生殖器の感染症予防のため、あえてバクテリアを身につけるというアイデアは、衣類を着ること、アクセサリーを身につけることといったファッションの在り方と、医療行為のギリギリの境界とその横断であると言えます。普段はなかなか話題にあげづらい話題であっても、自身の体のケアのため、そして啓発のために、この作品「Future Flora」はとても重要な意味を持っています。

Hakuten Corporationによるセンサーエラーも見てみましょう。これは「体験の伝言ゲーム」とでも言えそうな装置です。まず、「誰か」が映った画面を見てプレーヤーは同じ行動を同時にとるように試みます。初めはなんとかコピーできていたとしても、何度も繰り返すうちに、画面の向こうの「誰か」と、現実にいるプレーヤー、つまり「あなた」との間にはずれが生じていくことになります。

また、ギリギリ・プロダクトでは、さまざまな技術の限界に挑む匠の技が紹介されました。柳宗理が手がけた傑作「ヤナギチェア」の復刻版には、木を湾曲させる「曲げ木」と呼ばれるギリギリな伝統技術が詰まっています。

また、屋久杉の通称「土埋木」を煮出してオーガニックコットンを染めたストールも世界遺産である屋久島の杉の木の生命力を、まさにギリギリまで生かしきっています。

このほかにも、数多くのギリギリなパフォーマンスやワークショップも行われました。和田永によるパフォーマンスは、中古の電化製品を楽器に変えて演奏するもので、通常は価値がないとされる都市の廃棄物から、新たな音楽の可能性を模索するプロジェクトです。

今回は、アトリウムの空間的構造とそこに集う人々とコラボレーションし、人がつながることで電気回路をつなげ、音を鳴らし合奏する「通電の儀」を執り行います。

ウラニウム(脇田 玲+石原 航)+ 藤村龍至/RFAは、今回東京ミッドタウンで「虚構大学2019年入学試験by 六本木未来会議」を提案しています。少し前まではSFであったような、個人が識別され、さまざまな行為が点数化されて管理されるような社会は、高度化の一途をたどるITによってすでに社会に実装されだしています。

虚構大学Speculative Fake College(SFC)は、こうした入試のあり方が、本当にインテリジェンスを正しく測れているのか?という問題提起をすべく作り出されました。

「2050年みらいの給食:昆虫編―わたしたちはなにを食べている?」では、遠くない将来確実にやってくる食糧難に備え、昆虫食について考えてみるワークショップです。培養肉、完全食、3Dプリント食品など新たな「食」は枚挙にいとまがありませんが、WIRED.JPが今回俎上にあげたのは「昆虫食」です。まだまだ耳慣れず、馴染みのない昆虫食ですが、いまこうしたイノベーションが人類を救うかもしれないと注目を集めています。

私たちの未来の食事がどのような意味を持ち、そしてこれからどのように変化していくのか。

2050年には当たり前になっているであろう昆虫スナックを用いたチップスを食べながら、「みらいの給食」の献立について考えます。

「ギリギリ」から見える未来とは

アルスエレクトロニカ 総合芸術監督 ゲルフリート・シュトッカー氏、アルスエレクトロニカ フェスティバルディレクター マーティン・ホンツィック氏、プリ・アルスエレクトロニカ ヘッド 小川絵美子氏をゲストに迎え行われたトークイベント「ギリギリ・イン・トウキョウ」では、「公共性」という視点を軸に、「ギリギリ」から見える未来が語り合われました。

今私たちはデジタルでバーチャルな世界とリアルな物理世界のギリギリを横断する時代に生きています。そのどちらか一方だけに閉じこもるのではなく、その両方をいかにつなげていくのか。そしてそのギリギリの境界線上に止まりながら、いかに新たな「現実」を作り上げていくのか。こうした実践において、アートはリアルとバーチャルの双方に立脚することができるとシュトッカー氏は述べます。

またホンツィック氏が主張するように、重要なことは「自分が社会に参画しているという感覚も持つこと」であり、その積み重ねが公共性を育むことにつながります。「どのようにすればより良い公共性が生まれるのか?」という問いには、まずこの一人ひとりの公共への意識が欠かせません。

そしてその上で、どのように既存のシステムとともに未来を作り上げていくのかという視点が重要です。そこでは、ただシステムを批判するのではなく、どのように批判するのか、ということも問い返されることになります。

日々、山積する問題に直面する私たちは「ギリギリ」の世界に生きていると言えますが、そこで思考を止めることなく、失敗を恐れることなく未来を生み出すためのヒントが、世界の「ギリギリ」で見つかるのではないでしょうか。

MOVIE