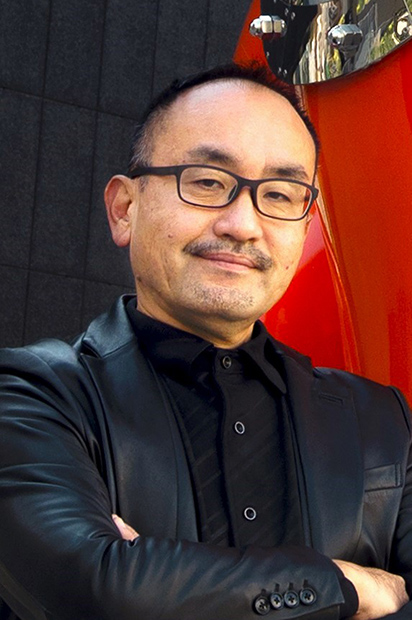

審査員

金澤 韻Kodama Kanazawa

-

-

現代美術キュレーター

東京芸術大学大学院美術研究科、英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート現代美術キュレーティングコース修了。熊本市現代美術館など公立美術館での12年の勤務を経て、2013年よりインディペンデント・キュレーターとして活動。近年の主な展覧会に「Art Rhizome Kyoto 2024 逆旅京都」(京都市内10箇所、2024)、Gangwon International Triennale (平昌、韓国、2024)、「インター+プレイ」、「AKI INOMATA:シグニフィカント・アザネス」、「ウソから出た、まこと」、「毛利悠子:ただし抵抗はあるものとする」、「ラファエル・ローゼンダール:ジェネロシティ 寛容さの美学」(十和田市現代美術館、青森、2018~2022)、「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020」(横浜)、「杭州繊維芸術三年展」(浙江美術館ほか、杭州、2019)、「Enfance」(パレ・ド・トーキョー、パリ、2018)など。株式会社コダマシーン共同代表。

コメント

前回、前々回に続き、審査を担当します。TOKYO MIDTOWN AWARDは、登竜門として若手アーティストにチャンスを提供する場です。特に、一次審査を通過した方々にアドバイスを提供したり、ファイナリストが次のステップへと進んでいけるようなサポートがある点が、このアワードの大きな特徴です。審査は専門の異なる5人の審査員が真剣に作家と作品に向き合い、お互いに議論を尽くす形で行われます。フラットかつ丁寧で親切なアワードだと思います。ぜひチャレンジしてください。

永山祐子Yuko Nagayama

-

-

建築家

1975年東京生まれ。1998年昭和女子大学生活美学科卒業。1998−2002年 青木淳建築計画事務所勤務。2002年永山祐子建築設計設立。2020年~武蔵野美術大学客員教授。2023年グッドデザイン賞 審査副委員長。主な仕事、「LOUIS VUITTON 京都大丸店」、「丘のある家」、「豊島横尾館(美術館)」、「女神の森セントラルガーデン(小淵沢のホール・複合施設)」「ドバイ国際博覧会日本館」、「玉川髙島屋S・C 本館グランパティオ」、「JINS PARK 前橋」、「膜屋根のいえ」、「東急歌舞伎町タワー」など。ロレアル賞奨励賞、JCDデザイン賞奨励賞(2005)、AR Awards(UK)優秀賞(2006)「丘のある家」、ARCHITECTURAL RECORD Award, Design Vanguard(2012)、JIA新人賞(2014)「豊島横尾館」、山梨県建築文化賞、JCD Design Award銀賞(2017)、東京建築賞優秀賞(2018)「女神の森セントラルガーデン」、照明学会照明デザイン賞最優秀賞(2021)「玉川髙島屋S・C 本館グランパティオ」、World Architecture Festival 2022 Highly Commended(2022)、iF Design Award 2023 Winner(2023)「JINS PARK 前橋」など。現在、2025年大阪・関西万博にて、パナソニックグループパビリオン「ノモの国」及び「ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartier」、東京駅前常盤橋プロジェクト「TOKYO TORCH」などの計画が進行中。

コメント

TOKYO MIDTOWN AWARDの審査も5年目となりました。審査員になった初めの年はまさにコロナ禍そろそろ終焉というタイミングで、応募作品もコロナ時代の閉塞感とそこから見つめ直した自分たちを取り巻く社会が感じられる作品が多いのが印象的でした。そこから4年経った昨年はもうコロナの呪縛はだいぶ解かれ、とてもニュートラルな目で社会を見つめ、発見するような作品が多かったように思います。そのようにアートは常に社会と生で対峙していることを感じます。今年も新鮮な目で社会を捉え直すような作品を期待しています。

林 寿美Sumi Hayashi

-

-

インディペンデント・キュレーター

兵庫県神戸市生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、1989年よりDIC川村記念美術館に勤務。「なぜ、これがアートなの?」「ロバート・ライマン」「ゲルハルト・リヒター」「マーク・ロスコ」などの展覧会を企画。2012年に同館を退職後、ヨコハマトリエンナーレ(2014/2020)、「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017」(デザイン・クリエイティブセンター神戸)、「トラベラー まだ見ぬ地を踏むために」(国立国際美術館)、モリムラ@ミュージアム(大阪・北加賀屋)ほか、内外の展覧会やプロジェクトに携わる。2019年には神戸のアート・プロジェクト「TRANS- 」のディレクターを務めた。美術評論家連盟会員。主な著書に『ゲルハルト・リヒター 絵画の未来へ』(2022年、水声社)。

コメント

TOKYO MIDTOWN AWARDの審査員を務めるようになって早5年目となりました。一次審査では、応募者の方々からの提出書類に目を通しながら、制作に対する姿勢や作品コンセプトに「これは!」と目に留まったものを選んでいます。最も肝心で刺激的なのは二次審査でしょう。選ばれた12組の作家のプレゼンテーションはその人となりや作品の意義を直に伝えてくれるからです。さらには、次の質疑応答での審査員らとのディスカッションを応募者がどう受け止め、実作に生かすかが最終審査の結果を左右します。私たちを大いに唸らせる作品との出会いを今年も楽しみにしています。

ヤノベケンジ Kenji Yanobe

-

-

現代美術作家/京都芸術大学教授/ウルトラファクトリー・ディレクター

1990年代初頭より、「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテーマに機能性を持つ大型機械彫刻を制作。ユーモラスな形態に社会的メッセージを込めた作品群は国内外から評価が高い。2017年、「船乗り猫」をモチーフにした、旅の守り神《SHIP’S CAT》シリーズを制作開始。2022年に開館した大阪中之島美術館のシンボルとして《SHIP’S CAT(Muse)》(2021)が恒久設置される。GINZA SIX吹き抜けで展示中の大型インスタレーション「BIG CAT BANG」は大きな話題を呼んだ。

コメント

存在しないものを、脳内で生まれたイメージとしてとらえ、それを自らの手で形作り、現実の世界に具現化する。それはまさに魔法のような行為です。そして、アートの魔法は、世界を変える力すら秘めています。アーティストとは、創造の力で可能性を切り開く、魔法使いのような存在ではないでしょうか。そんな若き挑戦者たちの応募を、心から楽しみにしています。

脇田 玲 Akira Wakita

-

-

アーティスト/慶應義塾大学教授

目の前にありながらも知覚できない力を可視化/可聴化/物質化することで世界の見方を更新する作品をつくっている。主な展示に「龍雨図」(建仁寺 / Zen Night Walk Tokyo 2024)、「Over Billions of Years」(モエレ沼公園 / 札幌国際芸術祭, 2024)、「アランとキースのために」(中村キース・ヘリング美術館 / Hokuto Art Program, 2022)、「脇田玲 - Photons」(清春芸術村 光の美術館, 2018)、音楽家 小室哲哉とのオーディオビジュアルインスタレーション(Ars Electronica Festival, 2016)およびライブ・パフォーマンス(MUTEK / RedBull Music Festival, 2017)、日産LEAFと一体化した映像作品「NEW SYNERGETICS - NISSAN LEAF X AKIRA WAKITA」(NISSAN CROSSING, 2017)などがある。慶應義塾大学 環境情報学部 教授。博士(政策・メディア)。

コメント

今年で審査員を担当させていただくのは二回目となります。昨年に引き続き、従来の枠組みや様式に縛られない作品や活動を皆さんに期待しています。東京ミッドタウンというメジャーな商業空間に特異で異端な人工物が展示されることで、これまでにない空間や対話が生まれる。そんな風景に立ち会ってみたいのです。