2024年8月23日Award News

【アートコンペ】最終審査に進む6作品が決定しました。(更新)

アートコンペへの357点の応募作品案の中から、一次審査(書類審査)、二次審査(公開プレゼンテーション)を経て、最終審査に進む6作品が決定しました。

<二次審査のプレゼン・質疑応答の様子>

※閲覧にあたり公式X(旧Twitter)へのログインが必要な場合があります

午前の部:

https://x.com/i/broadcasts/1ZkJzRDOLMwJv

午後の部:

https://x.com/i/broadcasts/1rmGPoaOROYKN

<今後の予定>

2024年9月17日(火)最終審査(実作品審査)

※公開審査となりますので、現地にてご見学いただけます。(予定)

2024年9月27日(金)~10月9日(水)ファイナリスト作品展示

2024年10月10日(木)授賞式にて各賞発表

2024年10月10日(木)~11月10日(日)受賞・入選作品展示

最終審査に進む6作品 (作家名五十音順)

<応募作品名>

「groveof」

<応募時作品コンセプト>

本作は「個⼈と作品のあいだにある距離」をテーマに、延々と読書と休憩を続けるパフォーマー、映像、書籍、来場者によって構成される。鑑賞行為には、それを⾏う個⼈と作品とのあいだに、常に先⾏して存在する鑑賞者が含まれているように思える。ここではそのような存在の集合である「鑑賞共同体」と呼べるものを視覚化し、鑑賞行為の過程に本作品のような空間が林立して、無限に列をなしているのではないかという推測を示す。

Photo by Yoshihiro Hirose

- <作家名>

- 大原由(オオハラ ユウ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2018年 多摩美術⼤学 美術学部絵画学科油画専攻 卒業

2021年 東京藝術⼤学⼤学院 美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 修了

<応募作品名>

「静と動から切り取るリアリティ」

<応募時作品コンセプト>

通信技術の進歩により、私たちの生活、社会関係は「いま·ここ」の外にも拡張され、リアリティを簡単にオンライン·オフラインで定義できなくなりました。この作品は、現代社会の静と動という象徴から造形要素を抽出し、虚構·平面空間で作られた立体物を現実空間で再構築する。鑑賞者に複数の時間軸の出来事を想像させ、虚構と現実に跨る「リアリティ」を捉えることが狙いです。

- <作家名>

- 何梓羽(カ シウ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2017年 北海道大学大学院 国際広報メディア学 修了

2020年 東芝エネルギーシステムズ 海外水力発電事業 従事

2024年 武蔵野美術大学大学院 造形研究科美術専攻彫刻コース 在籍

審査員コメント

一次審査の時から興味を惹かれた作品でした。回転体とそこから抽出された違う作品、2つセットであることが魅力的で、違ったレイヤーで描かれることが、仮想現実でおこりそうな新しい空間感覚と立体感覚だと感じたのでとても面白いなと思いました。

<応募作品名>

「⼀周まわる」

<応募時作品コンセプト>

一周まわる。私が一つ車輪の立体作品「相棒」とそのケースを背負い歩き回る。適したところで相棒を取り出し、地点Aから出発しその場に戻るまでを記録する遊び。単純だからこそ、その場の事がよく見える。例えばこの場所、東京ミッドタウンはある人にとっては働く場所、ある人にとっては買い物する場所。いつでもどこでも自分事に没入でき、見たいように見られる世界で、相棒と一緒に一周まわると別のおもしろな世界が見えてくる。

Photo by Julian Salinas

- <作家名>

- さとうくみ子(サトウ クミコ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2020年 愛知県⽴芸術⼤学⼤学院 美術研究科油画・版画領域 修了

審査員コメント

とても面白い絵画と彫刻作品をつくられている作家だと感じました。表現の仕方の可能性も豊かでした。プランそのままというより、よりよい豊かな表現を次の展示に向けて期待しています。

<応募作品名>

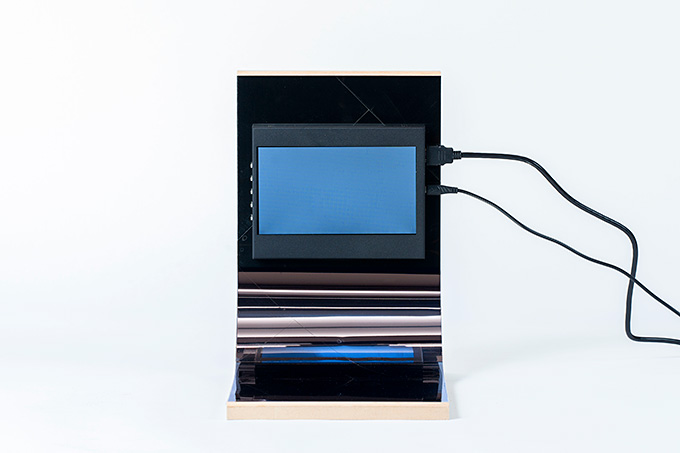

「You and me and everyone we have met」

<応募時作品コンセプト>

私たちは身近なものを忘れがちで、自己の感謝も忘れがちです。社会を動かす力として、労働者、企業の従業員、事業主など、皆で協力し、社会を前進させています。私たちは認められ、感謝されるべきです。この作品は、人々を代表するだけでなく、私たちを結びつける接着剤のような役割も果たします。タイの農村から東京のビジネス街まで、多様な人生の物語を通じて私たちを結びつけています。

Photo by Sareena Sattapon

- <作家名>

- Sareena Sattapon (サリーナ サッタポン)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2018年 シラパコーン大学 絵画彫刻グラフィックアート学部 修了

2024年 東京藝術大学大学院 グローバルアートプラクティス専攻 在籍

審査員コメント

映像が見えないホワイトスクリーンと偏光シートを組み合わせたインスタレーションはギミックとして面白い。反射される映像に遠い国の労働者の物語が映り、物理的にも内容的にも「反射」しているところがうまいと感じました。

<応募作品名>

「赤のワンピースを捨てて」

<応募時作品コンセプト>

幼少のまま大きくなった女の子がこちら側を覗いている。【あの子】はいつも赤のワンピースを着ている。【あの子】にとって東京は物語を見るための巨大な装置のようだった。ところがあるとき家族が死んだ。人が動かなくなる死の手触りとともに、【あの子】は赤のワンピースを着たことなど一度もなかったことに気付いていく。そうして、巨大な装置ではなくなった物質的雑踏と視線を交わし、物語は物語を保てなくなるだろう。

- <作家名>

- まちだリな(マチダ リナ)

- <職業>

- アニメーション作家

- <所属、出身校>

- 2023年 東京藝術大学大学院 映像研究科アニメーション専攻 修了

審査員コメント

何より、アニメーションの表現力の豊かさに圧倒されました。壊れていく主人公の姿を絵の具のひび割れや剥落でアナログ的に表現し、コマ落ちで時間軸のズレを作るというアイデアも素晴らしかったです。

<応募作品名>

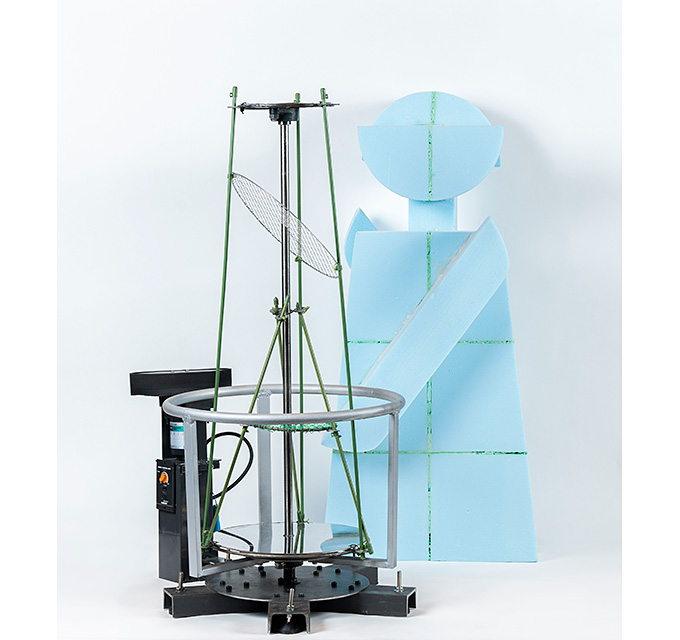

Untitled (Cocoon mechanism)

<応募時作品コンセプト>

私にとって〈自分と向き合う〉とは「世界を見ない」という自己保護行為でした。抑圧も不自由もなく、嫌なことを避け、感傷的な時だけショッキングな映像を見るような都合のよさが私の現実です。私が芸術を通じて行う表現は、そんな都合のよさが結晶化した自己満足や自己陶酔の手段でしかないのかもしれません。この作品が現実を直視する鏡となるか、それとも単なる逃避の一形態に過ぎないのかを問いかけます。

- <作家名>

- R E M A (レマ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2021年 京都芸術大学 美術工芸領域映像メディア分野 修了

審査員コメント

一次審査の時から、とても存在感のある作品を発表されているなと感じていました。展示方法としてパフォーマンスとして組み立てていくという点が面白い。限られた展示空間の中でどのように作品を置き、組み上げることができるのかという現実的なところで解決しなければいけない点があるので解決策を探ってほしいと思います。

※審査員コメントは、7月19日(金)二次審査会時点のコメントとなります。

アートコンペ二次審査 審査員総評

- 金澤韻

- 審査員に就任して2年目となりますが、昨年にも増してとても激戦でした。正直どなたが二次審査を通過されてもおかしくないレベルの作品でした。通過した方とされなかった方がいらっしゃいますが、優劣ではないと思ってください。通過された方も注文がついたりしています。審査員からのリクエストコメントをよく聞いていただき、最終審査ではよりよいプレゼンテーションをしていただけたらと思います。楽しみにしています。

- 永山祐子

- 審査を担当して4年間の中でもとくにレベルが高い審査会でした。皆さんのプレゼンテーションをきいてそれぞれにすごく魅力があり、最終的にどの作品が選ばれてもよかったと思えるぐらい、とてもハイレベルだったなと思っています。アートやものづくりを続けていく中では、選ばれる瞬間、選ばれない瞬間というのが必ずついてまわります。今回が勝負の全てではなく、この先の素晴らしい勝ちに繋がるのだと、私自身も信じながら創作を続けていますし、皆さんもそう思っていただけたらと感じます。この機会をご自身のジャンプ台にしていただけたらと思います。

- 林寿美

- そもそも今年は、書類審査の段階から非常に完成度の高いプロポーザルが多く、私たち審査員はみな苦労しました。そして本日の二次審査では、作家の方々ご自身のプレゼンテーションやマケット展示によって、書類だけでは見えなかったものが見えてきたり、次の段階に上がれそうという期待を抱かせてくれたりと、作品に対する評価がぐんと高まった方とそうでない方がいらっしゃったように思います。それがファイナリストに選ばれるかどうかの決め手になったのでしょう。また、プレゼンテーション後の15分間で審査員とどのようなコミュニケーションが取れるかということも重要なポイントでした。

いずれにしても、これだけ厳しい審査をかいくぐって新作に取り組もうとしてくださったみなさんに、心からの拍手を送ります。

- ヤノベケンジ

- とてもハイレベルな審査会でした。私自身、残したいなって思う作品も、残念ながら二次審査通過とはなりませんでした。とはいえ、今年度の応募数はとても多く、歴代で数えて2位タイ、357作品の中から選ばれていますので、二次審査に参加された12組のみなさんはそのことに誇りを持ってください。今回どのプランも実現したらすごく面白いものだったと思うので、今回選ばれなかったので、もう止めてしまおうではなく、できれば必ず実現して欲しいです。それが、次の可能性を広げていくと思いますので、決してめげずに続けて欲しいと思います。

- 脇田玲

- 皆さんの発表時間は20分と短いものではありましたが、模型を前にプレゼンテーションしていただき、近い距離で質疑応答させていただくなかで、社会への態度、熱意や真摯さなど色々なものが見えてきました。どの方にも今後ますますご活躍される大きな可能性があると感じました。東京ミッドタウンという商業空間との親和性や展示における安全性などが考慮されているか、その辺りが明暗を分ける一要素でもあったと思います。これからアートで長期的に仕事をしていく中で、アワードというのはチャンスの一つに過ぎません。アートをしながら生きていく方法は本当に無数にありますので、選考に通った方も通らなかった方も希望を持っていただきたいと思っております。

関連リンク

TOKYO MIDTOWN AWARD 2024 アートコンペ

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/art/

審査員コメント

鑑賞というものが作品と鑑賞者の間だけで成り立つものではないのではないかという問題意識から、どういう体験がつくっていけるのかということをパフォーマンスという形で行おうとした意欲的な作品だと感じました。