2025年8月1日Award News

【アートコンペ】最終審査に進む6作品が決定しました。

アートコンペへの303点の応募作品案の中から、一次審査(書類審査)、二次審査(公開プレゼンテーション)を経て、最終審査に進む6作品が決定しました。

<今後の予定>

2025年9月22日(月)最終審査(実作品審査)

※公開審査となりますので、東京ミッドタウン現地にてご見学いただけます。(予定)

2025年9月25日(木)~10月9日(木)TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 Pre EXHIBITION

※アートコンペ最終審査に進んだ6作品を展示

2025年10月10日(金)~11月9日(日)TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 EXHIBITION

※デザインコンペ二次審査(最終審査)に進んだ10作品&アートコンペ最終審査に進んだ6作品を展示

2025年10月20日(月)授賞式にて各賞発表

最終審査に進む6作品 (作家名五十音順)

<応募作品名>

growth ring

<応募時作品コンセプト>

旧防衛庁から東京ミッドタウンへの変遷を見てきた木の年輪を表現しました。

年輪の何も無い部分を破壊という行為により描くことで形成された経緯を見ます。

水や養分の運搬、成長の度合いや年月から得られた「無」から遺った部分は乱反射を起こし、破壊前よりも光りを集め輝き可能性を感じさせます。

無いものを見て意味の無さそうな行為を続けることで、意味や可能性を見出すという経験から形成された作品です。

- <作家名>

- 岩佐 美和子(いわさ みわこ)

- <職業>

- デザイナー

- <所属、出身校>

- 2007年 女子美術大学短期大学部専攻科 修了

<応募作品名>

nemui

<応募時作品コンセプト>

寝る前、支度を済ませてもう目を瞑るだけ...でもついスマホを見てしまう。誰しも心当たりがある瞬間に焦点を当てた。何もないように見える寝る前の時間には安心感や孤独、外では見せない素の感情が浮かぶ。

言葉にしにくいその感情を、一目ずつ編み重ねて形にした。編むという行為は、私にとっては時間を編むことでもある。人が行き交う都会だからこそ、この瞬間をくり抜いて形にする意味があると思っている。

- <作家名>

- 岡田 希乃風(おかだ ののか)

- <職業>

- 作家

- <所属、出身校>

- 2025年 東海大学教養学部芸術学科デザイン学課程 卒業

審査員コメント

編み物というアナログな手法によって非常に個人的な体験を表現しようとしているところが興味深かったです。

<応募作品名>

Generated Pimples

<応募時作品コンセプト>

メディアにおける女性像の記号化と、表象の欠落を主題としたインスタレーション作品。

修正やフィルターによって消し去られるニキビを機械化させた「ニキビマシン」と AI画像を対比させることによって、現代までの販売、消費行動を促すための媒体において好まれる「若く美しいマジョリティ女性のイメージ」の氾濫に問いを投げかける。

- <作家名>

- 善養寺 歩由(ぜんようじ あゆ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2025年 東京藝術大学美術学部デザイン科 卒業

審査員コメント

現代的な問題意識を明確なソリューションにより鮮やかに表現した点が評価されました。

<応募作品名>

振る舞いの機微

<応募時作品コンセプト>

幼少期を「社会性の学び始め」と捉え、集団行動のなかで表れるそれぞれの振る舞いの機微を描くことで、価値観の異なる他者とともに生きていくこと、という普遍的なテーマに触れています。

排他的な空気が広まる現代を生きる中で、他者との関わりについて想像し学ぶことの重要性を強く感じています。

絵の中にかつての自分や誰かの面影が重なり、思いを巡らせる時間を過ごしていただけたら幸いです。

- <作家名>

- 山﨑 結以(やまさき ゆい)

- <職業>

- 画家

- <所属、出身校>

- 2021年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻 卒業

2023年 東京藝術大学大学院絵画専攻日本画 修了

審査員コメント

社会性が芽生える人生の時期の雰囲気を、卓越した描写力で表現している点が高く評価されました。

<応募作品名>

Torch Interval

<応募時作品コンセプト>

肖像画と調度品を組み合わせた展示形式を、東京ミッドタウンという空間で再解釈し、新たな物語の創出を試みます。登場人物は特定のアイデンティティから解放された流動的な存在であり、彼/彼女らが暮らす海沿いの遺跡は、私自身の記憶や空想が織り混ざった心象風景の断片です。彼/彼女らは現実から離脱する為の儀式として床に紋様を描き、調度品や装飾品を作っています。その架空の儀式は私自身の「創造」の原点を象徴します。

- <作家名>

- 𠮷田 桃子(よしだ ももこ)

- <職業>

- アーティスト

- <所属、出身校>

- 2014年 京都市立芸術大学美術学部美術科油画専攻 卒業

2016年 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 修了

審査員コメント

バーチャルとリアルを織り交ぜながら独特の光空間、そしてテクスチャーを使い分け、表現力の高さを感じました。

<応募作品名>

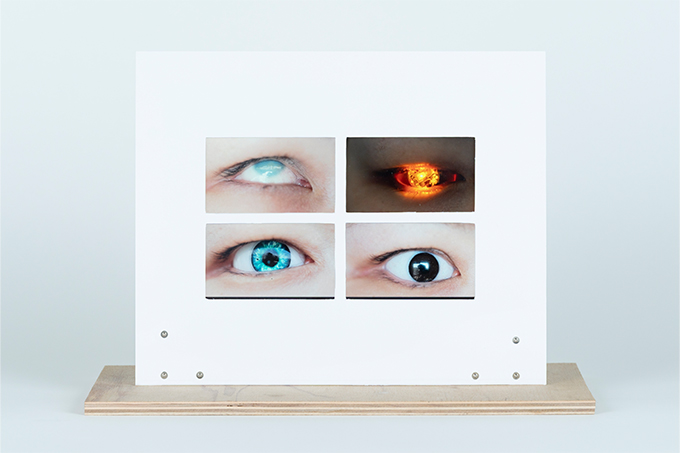

My Gaze, My Choice.

<応募時作品コンセプト>

まなざしを選ぶ行為は、選択の自由を取り戻すこと

選択肢ごと覆い隠されてしまう社会では、義眼に限らず、性別・障害・年齢・出自・容姿・犯罪被害など、多様な人々の「在り方」に視線が重くのしかかる

そのまなざしは誰のものか?

「かわいそう」「こわい」「普通じゃない」と決めるその視線は?

なぜ自分の在り方を他者の視線で決めなければならないのか?

この作品は通りすがりのあなたに問いを手渡し、選ぶ自由を差し出す

- <作家名>

- リブ

- <職業>

- アーティスト

審査員コメント

自分の身体を通して外の世界とのコミュニケーションの取り方を真剣に考えている姿に好感を持ちました。

※審査員コメントは、7月9日(水)二次審査会時点のコメントとなります。

アートコンペ二次審査 審査員総評

- 金澤韻

- ナイストライ、という言葉があって、いまこの総評に審査員としてこの言葉を書くと不快に思う方もいるかもしれないのですが敢えて書かせてください。というのは私も最近自分自身に向かってナイストライとつぶやいており(つまり、うまくいかないことがあって)、創造に関わっていれば、当落の繰り返しは避けられないんだと、一緒に思いたいのですね。むしろ落ちる現象こそがきちんと闘えている証拠であると言いたいのです。このアワードは評価軸が一つではないので特に、当落の結果をご自身がどう理解するかによって未来も変わってくるはずなのです。

- 永山祐子

- 審査員としてこの賞に関わらせていただいて5回目の審査となる今年。正直な話、一次審査は今までの審査の中でも苦戦した回であった。しかし、二次審査でプレゼンテーションを受け、一次審査の不安を払拭する素晴らしい作品が集まったと感じた。この賞の大きな特徴として審査の回を重ねていくにつれて作家の成長が見えることだ。審査という場を活かしてぜひ過去作を超える作品を追求してほしい。最終審査で作品が見られることを楽しみにしている。

- 林寿美

- 書類のみの一次審査では、視座の脆弱さや表現方法の安易さなどが気になる作品が多く、現代における創造とは何なのだろうかと考えさせられましたが、二次審査で作家の皆さんのプレゼンテーションを聞き、参考となるマケットや過去作を実際に見ることで、不安定で複雑化した現代を反映するような表現が生まれつつあるのを感じました。最終審査に進んだ6組は、その点で説得力があったものばかりです。また、応募作品はインスタレーションが多かったのにもかかわらず、最後に選ばれたものに平面作品が多かったのが、絵画表現を追い続けている身として、個人的にも嬉しいことでした。

- ヤノベケンジ

- 今回、300件を超える応募の中から選出された12作品は、いずれも高い水準の才能にあふれており、誰が二次審査を通過してもおかしくない内容でした。選考の場では、審査員同士の真剣な議論が交わされるほど白熱し、最終的に6名のみを選出するという制約のもとで、作品そのものの優劣だけでなく、展覧会全体の構成やバランスを考慮した判断が必要となりました。したがって、今回選出されなかったことが作品の価値を否定するものではないという点をご理解いただければと思います。また、こうした選考の場においては、プレゼンテーションの中でのわずかな言葉の矛盾や、曖昧な表現が誤解を招き、評価に影響を与えることもあります。今後は、プレゼン内容についても一層の注意を払うことが重要です。とはいえ、何よりも大切なのは、言葉による説明を超えて、見る者を圧倒するような力強い作品を創り出すことに他なりません。

- 脇田玲

- 審査員を務めさせていただくのは私にとって二年目となりますが、昨年同様、あるいはそれ以上に評価が割れる場面も多く、非常に難しい審査となりました。それだけ各作品が持つ方向性や魅力が多様であり、比較のしづらさも含めて、改めてこのコンペのレベルの高さを実感いたしました。一次審査のPDFドキュメントでは捉えきれなかった素材の質感や空間性が鮮やかに浮かび上がっているかが評価に大きく影響したと思います。また、質疑応答を通して、制作者ご本人の人間的な魅力や、作品に対する考え方の深さが伝わってくる点も非常に興味深く感じました。この質疑応答を単なるディフェンスとして受け止めるのではなく、作品をより魅力的なものにしていくための創造的な対話の場として捉える姿勢が、結果として評価に繋がっていくことを今回改めて実感したところです。なお、今回の審査は「東京ミッドタウン六本木」という特定の商空間を前提としたものであり、美術館やホワイトキューブのような空間で展示される場合には、また違った評価結果になっていた可能性もあるということを、ここで補足させていただきます。最後になりますが、惜しくも選に漏れた方々におかれましても、今回の経験を糧に、どうか創作を続けていっていただきたいと心から願っております。

関連リンク

TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 アートコンペ

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/art/

審査員コメント

とても細かな作業をされているため、光を浴びた際の作品の表情が魅力的に感じました。