2019年4月15日Award News

The Best of the Best TMA Art Awardsグランプリ受賞者 石山和広インタビュー

「TOKYO MIDTOWN AWARD(TMA)」の10回目の開催を記念した、東京ミッドタウンに設置するパブリックアートを募集するコンペ「The Best of the Best TMA Art Awards(BoB)」。そのグランプリ受賞者 石山和広さんの《絵画からはなれて [磊](らい) 》が東京ミッドタウンの地下1階に恒久設置されました。3月29日から公開され、写真のようで写真じゃない不思議な鑑賞体験を起こしています。石山さんに今回の作品のコンセプトや制作プロセス、これまでの作家活動についてうかがいました。

作家の石山和広さん。

3月29日に作品の除幕式が行われた。

写真:堀口宏明

イメージのリアリティと、山との出会い

──作品の完成と公開おめでとうございます。除幕式を終えて心境はいかがですか?

パブリックアートはいつでもそこにあり、何度でも観ていただけることが嬉しいです。プリントする際の顔料インクやコーティングを吟味し、自然光も入らないので、200年以上変わらない状態でご覧いただけると思います。

──石山さんが美術を始めた流れを教えてください。

中学生頃から人間が「信じること」ってなんだろう、なにか確固としたものを得たいという気持ちがありました。そのうちに自分は信じられるものを求めているけれど、信じられるものは自分でつくればいいと考えるようになったんです。美大受験でデッサンに自信が持てず、子どもの頃から立体工作が好きだったので武蔵野美術大学の建築学科を専攻しました。けれど、より直感や詩的な感覚を伴う美術の方が肌に合うなと思い、大学の後半からインスタレーションをつくり始めます。その過程で試作に使っていた写真や映像そのものに興味を持ち、東京藝術大学大学院に進みました。修了後も制作を続ける間に、確固としたものを得たいというよりも、もやもやとした謎や違和感を抱えたまま、自分の感覚や仮説を確かめるためにつくるようになりましたね。

──2010年の「TOKYO MIDTOWN AWARD」から今回まではどんな制作を続けていたんですか?

2011年に秀桜基金留学賞を得て、数年間断続的にアジアを周遊しました。信仰への興味からアニミズムや仏教、密教文化へとたどっていくうちに、故郷であり現在も住んでいる山形県や和歌山県からチベット文化圏へと足が延びていったんです。また、2016年に「ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展」日本館展示で増田信吾+大坪克亘に誘われ、制作を協働で行いました。このとき、自分なりに写真について考えていたことを技法に落とし込み、展示をした作品を見て、現実の視覚よりも情報量が圧倒的に多いことの変な面白さ、リアリティってなんなんだろうと思うようになったんです。

![<絵画をはなれて [躯体の窓] 2016 インクジェットプリント 345cm×220cm>](/jp/resources/img/award/award_news/2019/img_0415_news_01.jpg)

絵画をはなれて [躯体の窓] 2016 インクジェットプリント 345cm×220cm

ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展 2016 ジャルディーニ日本館 増田信吾+大坪克亘との協働

──今回の審査で提出したプロトタイプは、この旅で撮ったものなのですか?

そうですね、何度か帰国しながらも、自分なりの問いを立てた旅は続けていました。この山は写真家・作家の小林尚礼さんに教えてもらい、その岩や石が積み重なった彫刻的な容姿に惹かれ、場所を教えていただいてインド最北部のジャンムー・カシミール州ザンスカールへ行きました。以前同じような地域を旅行していましたので、その経験が役に立ちました。現地ではさまざまな角度から岩山を撮り、その後、長い時間をかけて編集もプリントもしていましたが、寝かせていた作品でした。人からThe Best of the Best TMA Art Awardsの応募を勧められ、この技法を突き詰めてみたいと思い立ったんです。

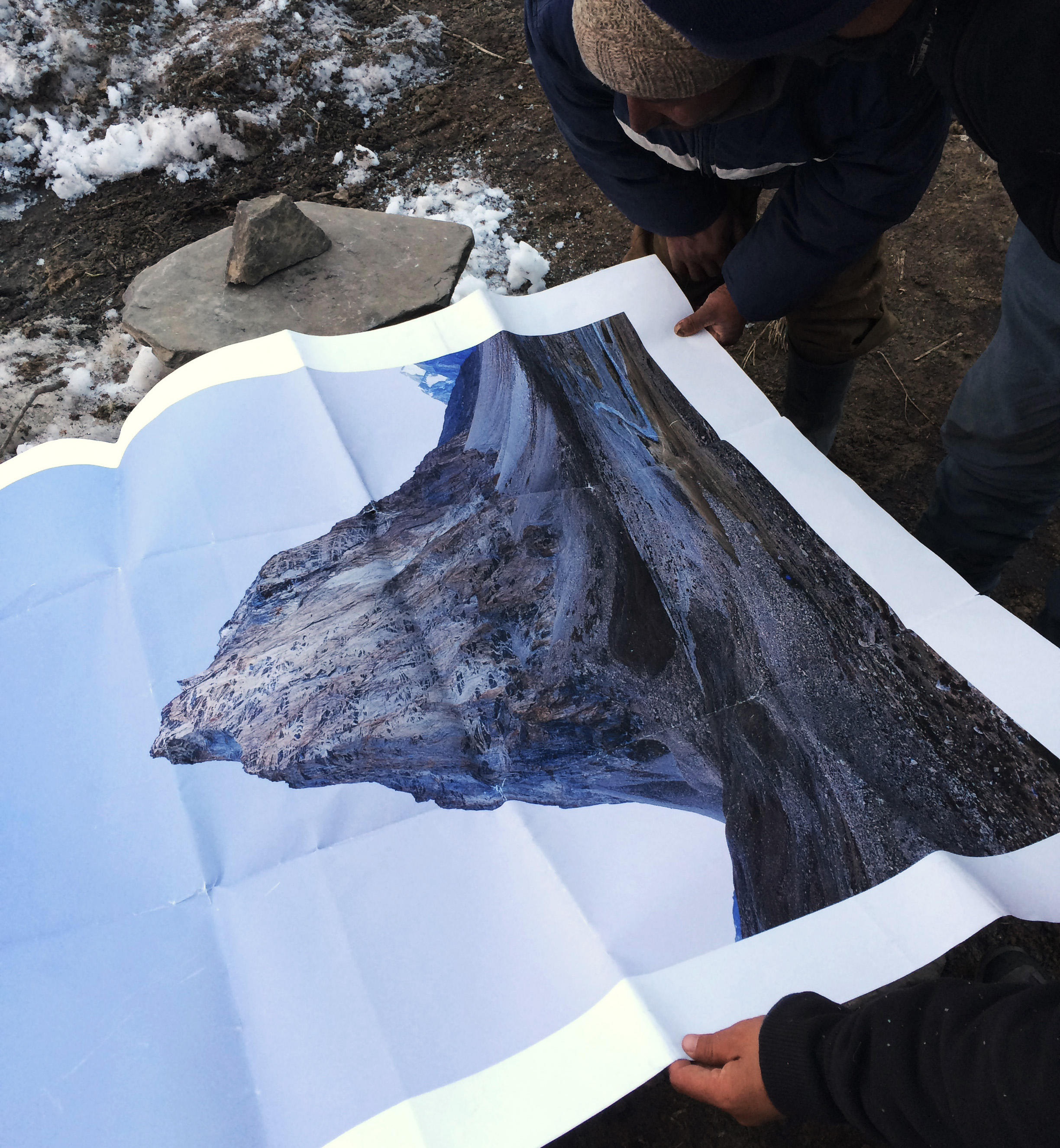

プロトタイプとしてコンペに提出した写真

──「ハイブリッド・ガーデン」というテーマにも偶然合っていた!

そうなんです。日本庭園には必ず石があり、山のメタファーになっています。山は雲を止めて川をつくり、水の恩恵をもたらしてくれる、生命を保証する重要な存在。なかでも高くて美しい造形的な容姿は、人々の想像力を掻き立て、畏敬の対象となってきました。さらに現代につくるのですから、石を運んでくるのではなく、最新のテクノロジーを活かした、僕が考える写真の極地の技法を駆使した視覚体験を提供したいと考えたのです。

30年ぶりの雪山に遭遇。想定外の現実が豊かな表現に転じる

──6月25日に最終審査を通過してから、どのように制作していったのですか?

レンズの技術はまさに日進月歩で、9月に発売になったレンズを入手してから旅に出ました。ところが、テクスチャーが見える岩岳を撮りたくて、牧草のある夏山や雪山を避けて乾季を選んだのに、現地に着いたら30年ぶりの雪。しかもガイドさんが前の仕事で南の街にいて、大雨で橋が流されて移動できないと。そんなメールをやりとりしながら1週間待機した後、前回行ったときと同じチームでなんとか出発しました。まず2日かけて車で行けるところまで行き、あとは徒歩4日くらい。多いときは僕を含めて4人と、荷物を運ぶために馬3頭で。途中でガイドさんの実家や村の民家に宿泊しながらとにかく歩いた。雪が溶けるまで待つことにして、その間悶々としながらも、毎朝6時前から1時間〜1時間半撮影は続けました。最終日まで雪が解けることはなかったのですが、膨大な数の画像を多大な時間をかけて編集するうち、1月のある日に「印象がいいな」という瞬間が訪れてようやく心が晴れましたね。

2018年9月、インド最北部のジャンムー・カシミール州 ザンスカールの旅。

中央に被写体となった岩岳が見える

──それは大変でしたね。けれど雪山になったことで、麓から標高が上がるにつれての雪質の違い、風や雪解けによる積雪の造形、岩と雪のコントラストなど、ディテールがよく見えてよかったのではないでしょうか。夏は清涼感がありそうです。

ありがとうございます。そうですね、言われてみれば山の上と下で雪質が変わっている様子もわかるんですね! 自分では気づいていませんでした。また、僕が使っていた青いテントを目印にすると、山の大きさも想像できると思います。

──遠くから見れば山だけど、近くで見ると岩であり、手前の川、急峻に当たった光、抽象画のような岩の模様など、いろいろ発見があって見飽きないです。テクスチャーを見ると描いたのかなと思うようなところもありました。

風景写真というより物体のようにも見えますよね。極論を言うと、写真は薄い彫刻だと思っています。今回はアルミ、紙、インクの彫刻。だからクリック1回ではありえず、この山の影の部分はもう少し明るくしたい、この色が違うとか、空と山の境界がもう少し鮮明な方がいいのかとか、彫琢していく感覚なんです。

プロトタイプの写真を広げ、色を検討する

──現実に観たイメージに合わせていくんですか?

いいえ。平面になる時点で現実とは違うから、平面でできる感覚を突き詰めていきました。プロトタイプの写真も山に持って行き、現実の風景を見てよくないところがあれば直そうと思っていたんです。ところが空も山も色が違う、プリントのほうがいいと思いました。必ずしも現実のリアリティが重要ではなく、つくっているもののありかたに注意深く立ち上げていくほうがいいのかなと。リアリズムの新しい何かとして提示したいのです。

──そうした表現を実現するにはプリントにも高い技術が必要ですね。

ええ。長野の印刷所、モアブ・エディションの水上清さんに、4,5年前から大変お世話になっています。本番と同じデータでテストから本番同様の用紙を使ってプリントし、納得がいくまで色校正ができました。水上さんは、1980年代に渡米され、現在のインクジェットがアートとして認められる土壌をつくったアメリカ西海岸でインクジェットを習得された経験があります。さらにそもそもシルクスクリーンのスペシャリストなので、紙にインクが載っていることへの理解と技術が高い方なのです。

地球の周りにイメージという大気圏をつくっているような時代

──タイトルの意味をあらためて教えてください。

デジタル技術を使って絵画のように写真を扱いながらも、絵画から離れていくという意味を込めています。「磊」の字は、石がごろごろ積まれている姿が象形文字のようですし、ロバート・ムーア著『トレイルズ』で中国の僧・寒山の詩にも出てきます。

──ビルの資材がすべて山から来ていることも思わせます。

19世紀末のシカゴで、鉄とガラスとコンクリートで高層ビルができました。考えてみると全部山から来ている素材。例えばコンクリートのもとは砂利。ネパールの山奥に行くと、貧しい人たちが1日じゅう川辺に座ってひたすら石を砕いて売っているんです。しかも彼らは川沿いのあばら小屋で生活していました。その光景はなかなか強烈で、高層ビルを見るとたまに思い出します。

──今回の制作にあたって影響を受けた美術作品はありますか?

影響といいますか、今回のベースになっているものとして2016年ヴェネツィア・ビエンナーレで展示した先の増田信吾+大坪克亘の建築を被写体とした制作がなければ今回の制作も生まれませんでした。そこで行った描写の技法を極度に突き詰めることが今回の制作の狙いでもありました。私は絵を見るのは好きですが、結局自分ではうまく描けないことにある時点で気づきました。そのコンプレックスの解消の手として写真を使っているのだと思います。そのためいろいろな絵画からの影響があると思います。また学生時代、ドイツ写真の流れが日本で紹介されることも増えていた時代だったため、その影響も背後にあります。「写真は描写という重荷を引き摺っている」。これはカナダの有名なアーティスト、ジェフ・ウォールの言葉ですが、この写真の性質の描写を徹底的に突き詰めて、絵のように仕上げる。ですが、やはり写真技法なので、隅々まで妙にクリアで、よく見ていくと絵ではない、そうした意味がタイトルに込められています。この制作は、描写を徹底的にやることで平面表現におけるひとつの新しいイメージのあり方を提示するものだと考えています。

──精度を上げるために最新のテクノロジーがやはり必要?

いろいろな表現が生み出された経緯を見ていくと、新しいテクノロジーの黎明期に、そのテクノロジーを使って瑞々しい新しい表現が生まれる傾向があります。今まさに画像を扱うデジタル技術が著しく進化していますね。一方でドイツ哲学者のマルティン・ハイデガーは『技術論』において、技術が人のためにあるのではなく、技術のために人がある世の中を嘆いています。そして、それを救うのは技術自体の内部に潜むポエティックではないかと結んでいます。僕の解釈では、テクノロジーを十分に理解して用いながら、その内部にある詩を引き出すものであればいいのかなと。この自覚がアートたる所以ではないかと思います。

──どこでもない山、夢の山のようでもありますね。

荘子の『胡蝶の夢』のように、自分が見た夢が現実だったのか、いま観ている現実が夢なのか定かでなくなる。最近では、リアリティのある夢を見ると、現実の記憶とたいして差がないように感じます。

──目の前に見えるものだけがリアルではない。イメージが目の前の現実を変えることもありそうです。

21_21 DESIGN SIGHTでの2018年の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」で、展覧会を企画した写真評論家で美術史家の伊藤俊治さんが「写真が誕生して間もなく2世紀が過ぎようとしていますが、この間に生み出された写真は天文学的な数におよび、(中略)その膨大なイメージは粒子化した圏(ソフィア)となり、地上のあらゆる光景を記録するもうひとつの次元をつくりだしているかのようです」と書いています。地球を包むイメージという圏が生成されているかのような時代。イメージ自体は見えないけれど、酸素や窒素みたいに明確なものとして存在しているようにも思います。人間はそれを吸って生きているようでもありますし、アーティストはそこに敏感に反応して制作している気がします。イメージが生きている人間に影響を与えて、イメージを通して人同士も影響しあうし、人の感覚もイメージに影響を与えるような時代。そうした状況のなか、自分なりのアイデアと仮説を立てながら制作していきたいと思っています。それが結果として、表現の領域の拡大、深化の一助となれば嬉しいです。

(取材・文:白坂由里)

320cm×320cm×2mm インクジェットプリント>](/jp/resources/img/award/award_news/2019/img_0415_news_06.jpg)

絵画からはなれて [磊](らい) 2019 インクジェットプリント 320cm×320cm×2mm

【作家プロフィール】

1981年山形県生まれ。2008年東京藝術大学大学院美術研究科先端藝術表現専攻修了(M.F.A.)。写真を用いて平面作品の制作を行っている。近年の展示に、2019年「秀桜基金留学賞10年、そして「今」2006~2015」(岡山県立美術館/岡山)、2016年 「ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展2016」(ジャルディーニ日本館/ヴェネツィア、増田信吾+大坪克亘との協働)、主な受賞に、2018年「The Best of the Best TMA Art Awards」グランプリ受賞、2012年「PX3」Honorable Mention受賞他

《絵画からはなれて [磊(らい)] 》除幕式レポート

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/award_news/2019/0405_news.html

The Best of the Best TMA Art Awards最終審査レポート

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/award_news/2018/0719_news.html