TOKYO MIDTOWN AWARD 2024アートコンペ結果発表

アートコンペ概要

| テーマ |

応募者が自由に設定

東京ミッドタウンという場所を活かしたサイトスペシフィックな作品を募集します。 |

|---|---|

| 審査員 | 金澤 韻、永山 祐子、林 寿美、ヤノベケンジ、脇田 玲 |

| 賞 |

グランプリ(賞金100万円)─── 1点 準グランプリ(賞金50万円) ─── 1点 優秀賞(賞金 各10万円)─── 4点

|

| 応募期間 | 2024年4月22日(月)~5月13日(月) |

| 応募総数 | 357点 |

一周まわる

-

-

受賞者:

- さとう くみ子

- アーティスト

- 岐阜県出身

- 素材:ミクストメディア

©Julian Salinas

一周まわる。私が一つ車輪の立体作品「相棒」とそのケースを背負い歩き回る。適したところで相棒を取り出し、地点Aから出発しその場に戻るまでを記録する遊び。単純だからこそ、その場の事がよく見える。例えばこの場所、東京ミッドタウンはある人にとっては働く場所、ある人にとっては買い物する場所。いつでもどこでも自分事に没入でき、見たいように見られる世界で、相棒と一緒に一周まわると別のおもしろな世界が見えてくる。

金澤 韻 講評

自分の手でこしらえた「相棒」(こしらえた、という言葉がこれほどぴったり来るものがあるでしょうか…)、その相棒とともに街をめぐる遊び。この遊びを通じて作者は街を新しい目で発見していきます。この地道で奇抜なクリエイションとアクションの一部始終を見るとき、世界は自らコミットすればいくらでも新しい姿を見せてくれるのだ、と教えられます。造形もドローイングも映像も楽しく、味わい深く、またプレゼンテーションのバランス、完成度の高さもあり、ダントツの高評価を得てグランプリを獲得しました。

永山 祐子 講評

独自の世界観を持っており、表現方法も秀逸。パブリック空間で異質で圧倒的な存在感を放っていた。スマホサイズの映像の中で一輪の手押し車のような彫刻を押す姿に目が離せなくなる。ある時はスイスイと、ある時はよろよろ苦戦しながら進む。時には子供に追い回されながら淡々と真顔で周り続ける。自分の分身のような一輪彫刻で都市から大自然の中まで何かをなぞるように確かめるように進む姿はクラフト感たっぷりな彫刻とは対照的にとてもパブリックに開かれているように見えた。そういう意味でも一周まわっているのかもしれない。

林 寿美 講評

ずらりと揃った大小の“相棒”たちがとにかくチャーミング。ついつい、じぃっと見入ってしまいました(笑)。すぐそばに展示されている、彼らと各地で「一周まわる」映像の数々、コンセプトを示すドローイングとあわせて作品の全体像がきちんと伝わるようになっており、インスタレーションとしての完成度も高かったです。“相棒”がこれからもバージョンアップを続け、またどこかでお会いできるのを楽しみにしています!

ヤノベケンジ 講評

ドローイングや工作技術も素晴らしく奇妙で独創的な世界観を持っている。同時に自身を俯瞰して見つめるプロデュース的な能力があり、卓越な展示構成として形になっている。物を作る原初的衝動を改めて気づかせてくれる作品であった。力のある作家である。

脇田 玲 講評

ブレることのない力強い表現と、細部にわたり鑑賞する楽しみを与えてくれる造形力、空間構成力を高く評価したいと思います。全体の鑑賞を通して、用意されたサービスを楽しむ消費者ではなく、都市との間に新しいゲームやルールを構築していく創造者としての人間像が提示されていたように感じます。オランダの歴史家ヨハン・ホイジンガは「ホモ・ルーデンス(人間は遊ぶ存在である)」と言いましたが、そのような都市と遊ぶ人間の本質について深く問いかけてくる作品でした。

You and me and everyone we have met

-

-

受賞者:

- Sareena Sattapon

- アーティスト

- タイ出身

- 素材:モニターにビデオ、ステンレス板

©Sareena Sattapon

私たちは身近なものを忘れがちで、自己の感謝も忘れがちです。社会を動かす力として、労働者、企業の従業員、事業主など、皆で協力し、社会を前進させています。私たちは認められ、感謝されるべきです。この作品は、人々を代表するだけでなく、私たちを結びつける接着剤のような役割も果たします。タイの農村から東京のビジネス街まで、多様な人生の物語を通じて私たちを結びつけています。

金澤 韻 講評

社会を動かしている、ふだんは見えない労働者の姿を、やはり見えにくいモニターからの映像を通して垣間見る鑑賞体験は、こちらの「見ようとする」態度そのものを問うてきます。詩情をたたえた映像と語りにこの作家にしか表現することのできない風景と視点が溢れていて、強い説得力がありました。一方、造形の粗さや文字の扱いなどディテールに問題があり、今後は技術者と協業するなど、なんらかの戦略を練る必要もありそうです。

永山 祐子 講評

一瞬真っ白な画面に驚くが視線を足元に落とすとそこにもう一つの画面が見える。そこに映し出された映像の内容は都市のど真ん中にいる私たちにシャープに切り込んでくる。作家自体が経験してきたタイの農村ののどかな風景、対比的に現れる都市の風景。足早に通り過ぎる人には真っ白な画面しか見えないが、立ち止まった人には見えてくるもう一つの画面。都市のスピード感の中で大切なものを見落としているかもしれないと気付かされる。

林 寿美 講評

真っ白なモニターのスクリーンと、鏡面の床に映し出された映像を対照的に見せながら、見えなくなってしまった「真実」の物語を伝える語り口と映像は、どちらも冗長にならず、短いながら説得力を持つものでした。細かい仕上げにこだわれば、より多くの人を惹きつける作品になることでしょう。東京ミッドタウンで働く方、住まっている方、遊びに来られた方、みなさんに見ていただきたい作品です。

ヤノベケンジ 講評

映像の見せ方、彫刻的な要素とトリッキーな面白さの表現バランスが無駄がなく絶妙だった。もう少し映像を大きく見せる構造であったならと思うが、作品の持つ社会的テーマの掘り下げ方は世界的水準ともいえる。

脇田 玲 講評

肥大化する都市とその裏で消費される地方の関係を若者の物語として批評的に映像化しており、そのような作品を東京ミッドタウンに展示するところにアーティストの胆力を感じました。インスタレーションを構成するホワイトスクリーン、偏光フィルタ、湾曲したアルミ板の全てに意味があること、そして、その仕組みに気がつくことなくに通り過ぎる人さえも作品のコンセプトを強める存在に仕立て上げていることに秀逸さを感じました。

groveof

-

-

受賞者:

- 大原 由

- アーティスト

- 埼玉県出身

- 素材:パフォーマンス、ミクストメディア(映像、木材、書籍、椅子、布)

©Yoshihiro Hirose

- 協力:thirdkindbooks、STUDIO・45

本作は「個⼈と作品のあいだにある距離」をテーマに、延々と読書と休憩を続けるパフォーマー、映像、書籍、来場者によって構成される。鑑賞行為には、それを⾏う個⼈と作品とのあいだに、常に先⾏して存在する鑑賞者が含まれているように思える。ここではそのような存在の集合である「鑑賞共同体」と呼べるものを視覚化し、鑑賞行為の過程に本作品のような空間が林立して、無限に列をなしているのではないかという推測を示す。

永山 祐子 講評

今まで審査した中でここまでまとまりあるパフォーマンス作品は初めてだ。美術批評から様々な美術、建築などの本が並ぶ本棚、その前で本に没頭するパフォーマー。大画面に流されているのは架空の世評本の解説と批評の映像。大抵はこんな本は読むに値しない、というオチである。現代は批評の時代。誰しもが勝手な批評に晒されている。そして疲弊している。そんな中、批評の批評で一刀両断しているのが個人的にはとても小気味よかった。

静と動から切り取るリアリティ

-

-

受賞者:

- 何 梓羽

- アーティスト

- 中国出身

- 素材:ミクストメディア

通信技術の進歩により、私たちの生活、社会関係は「いま·ここ」の外にも拡張され、リアリティを簡単にオンライン·オフラインで定義できなくなりました。この作品は、現代社会の静と動という象徴から造形要素を抽出し、虚構·平面空間で作られた立体物を現実空間で再構築する。鑑賞者に複数の時間軸の出来事を想像させ、虚構と現実に跨る「リアリティ」を捉えることが狙いです。

ヤノベケンジ 講評

彫刻の歴史的文脈から、ずらした表現の不思議な魅力を持つ造形である。回転体の動的な表現はパブリックな場所で耳目を集めていた。安定して動き続け、安全精度の高い機構の実現能力に舌を巻く。安全センサーさえ造形の要素として取り入れるセンスの良さも素晴らしい。期待できる才能である。

赤のワンピースを捨てて

-

-

受賞者:

- まちだ リな

- アニメーション作家

- 東京都出身

- 素材:モニター、ダンボール、絵の具

幼少のまま大きくなった女の子がこちら側を覗いている。【あの子】はいつも赤のワンピースを着ている。【あの子】にとって東京は物語を見るための巨大な装置のようだった。ところがあるとき家族が死んだ。人が動かなくなる死の手触りとともに、【あの子】は赤のワンピースを着たことなど一度もなかったことに気付いていく。そうして、巨大な装置ではなくなった物質的雑踏と視線を交わし、物語は物語を保てなくなるだろう。

金澤 韻 講評

絵画の絵具のひび割れと剥落が、ここに描き出された女の子の心と体の崩壊を表象しているかのようなアニメーション作品。5連のモニターが複雑なリズムを生み出していました。シングルチャンネルの説明的なアニメーションから離れ、もっと広い意味の世界へと作品を解放していこうとする、作者の果敢な跳躍にエールを送りたいです。同期の仕組みを工夫するなど、連続と非連続の効果を最大化させる、さらなる挑戦に期待します。

Untitled (Cocoon mechanism)

-

-

受賞者:

- R E M A

- アーティスト

- 愛知県出身

- 素材:砂、鉄

- 協力:FES株式会社

私にとって〈自分と向き合う〉とは「世界を見ない」という自己保護行為でした。抑圧も不自由もなく、嫌なことを避け、感傷的な時だけショッキングな映像を見るような都合のよさが私の現実です。私が芸術を通じて行う表現は、そんな都合のよさが結晶化した自己満足や自己陶酔の手段でしかないのかもしれません。この作品が現実を直視する鏡となるか、それとも単なる逃避の一形態に過ぎないのかを問いかけます。

林 寿美 講評

書類審査、続く二次審査時でのプランと実作の乖離に最初は驚きましたが、その理由を作家本人から聞いて心を揺さぶられました。自分に正直にいるということは、表現者にとって最も重要なことのひとつだと思います。その意味では、今回の作品発表は作家としての方向性に変化を生じさせたという点で、大きな意味があったのではないでしょうか。

審査員総評

-

-

金澤 韻

(現代美術キュレーター)パブリックな場所での展示、そしてたまたま通りかかるオーディエンスにも向けた作品を考えていく時に、ふだんの実践を曲げたり薄めたりせず、工夫をこらしてプランを練ってくださった方が何人もいました。パブリックアートと、美術館など専門施設における表現が接続していくような新しい扉を、参加者のみなさんが開けようとしているのを感じました。一方で、思考や技術、空間に対するセンスなど、ふだんから使ったり深めたり磨いたりしていなければやはり勝負には勝てないということも(当然といえば当然ですが)見えた審査でした。

-

-

永山 祐子

(建築家)二次審査からファイナリストに選ばれた6作品はどれもレベルが高い作品が並んだように思う。最終審査で実際に展示された作品は想像していたものとは違っていたり、想像を超えているものもあり、やはり現物を見て、より色々なことに気付かされた。このアワードの難しさは美術館とは違い、パブリック空間の中で通り過ぎる人々とどのようにコミュニケーションを取れるかということにある。最終的に評価された作品はそこが秀逸だった。またこの都市のど真ん中にどのような批評性を持ち込むかという点も評価の対象であったと思う。今回のパブリックにさらされる経験を通してさらにジャンプして欲しい。

-

-

林 寿美

(インディペンデント・キュレーター)今年のファイナリスト6名の作品は力作揃いで、次世代作家たちの可能性を大いに感じるものばかりでした。コンセプトの強度、東京ミッドタウンという公共の場所での見せ方の工夫、自身の表現の作り込みなど、応募時のプランから大きく変わったものもありましたが、それぞれが審査員から投げかけた課題に対して真摯に取り組まれた結果であると思います。アーティストは同じ地点に留まってはいけないものです。みなさんの今後の作家活動のさらなる展開を楽しみにしています。

-

-

ヤノベケンジ

(現代美術作家/京都芸術大学教授/ウルトラファクトリー・ディレクター)6作家全員が二次審査のプレゼンテーションからの作品の成長が大きく見られたので驚いている。全身全霊をかけて制作に取り組まれたであろう作品群の爽快なエネルギーに大きく心を揺さぶられた。グランプリを選ぶには悩ましい才能のぶつかり合いであった。

-

-

脇田 玲

(アーティスト/慶應義塾大学教授)東京ミッドタウン(六本木)の地下一階は強い空間です。そこにインストールされる作品には街の力に負けない表現の強度、もしくは、場の構成要素を空気投げのように自らの魅力に取り込む吸引力が求められました。もし会場がホワイトキューブであったならば、選考結果は違うものになっていたことでしょう。グランプリと準グランプリに選考された作品には都市と個人(アーティスト)の関わり方がとてもクリアに表現されていたように感じます。私たちは都市を消費するだけの存在ではなく、もっと創造的に関与していくことができる存在なのです。

アートコンペ総括

アートコンペでは、テーマは「応募者が自由に設定」とし、東京ミッドタウンを代表するパブリックスペースであるプラザB1を舞台に、場所を活かしたサイトスペシフィックな作品を募集。17回目となる今回は総計357作品の応募がありました。(応募条件は39歳以下、かつ1名(組)1作品案まで。)

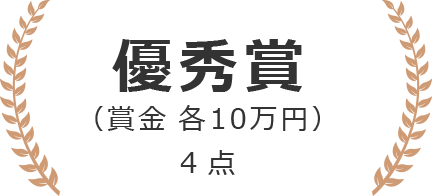

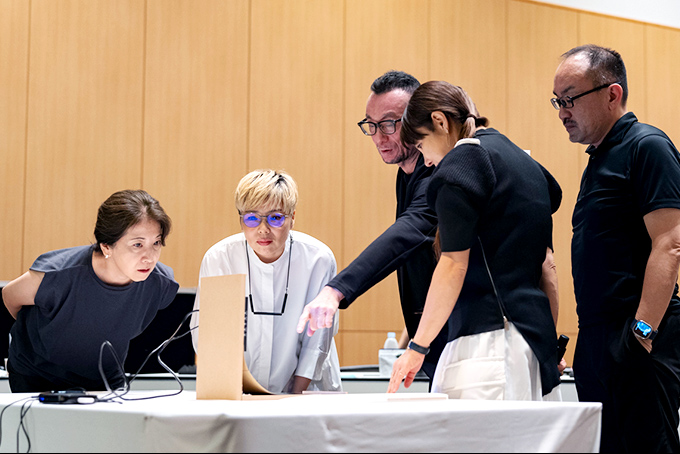

今年度は、新たに参加した1名を含む5名の審査員のもと、「コンセプト」「場所性」「芸術性」「現実性」「独創性」の審査基準で審査が進められました。一次審査では、書類審査で選出された作品の中から、12作品を選出。二次審査では、模型や参考作品を持ち寄った作家たちと審査員が一同に会する中で審査が行われ、最終審査に進む6作品を選出しました。二次審査通過者6組には制作補助金として100万円が支給され、2024年9月10日(火)より施工を実施。9月17日(火)の最終審査にて、グランプリ1作品、準グランプリ1作品、優秀賞4作品を選出しました。非常に完成度の高い作品が多く並ぶ中、最終的に選ばれたのは、これまで培ってきた自身の表現方法を、東京ミッドタウンというパブリックスペースでどのように見せるかこだわり、展示空間の細部まで工夫された作品でした。

今年度の傾向としては、立体の応募数が最も多く、その次にインスタレーション、絵画が続く形となりました。地域別の応募状況としては、関東圏からの応募が多い状況が続いています。今年度は、東京ミッドタウンというパブリックスペースにおける作品展示に工夫を凝らしながら、特に、どう来街者に自身の表現や作品コンセプトを届けるか自身の表現方法やテーマを掘り下げながら相違工夫をこらし、新たな表現に挑戦する作品が多く見られました。アワードを通じて、応募者それぞれが着実にステップアップしている様子も伺えました。

審査員による真摯な議論のもと、6作品の受賞作が決定。

6組の受賞者には大きな拍手を送るとともに、今回ご応募いただきましたすべての皆様に、心より感謝申しあげます。