TOKYO MIDTOWN AWARD 2024デザインコンペ結果発表

デザインコンペ概要

| テーマ |

とき(時)「モノからコトへ、コトからトキへ。」 |

|---|---|

| 審査員 | 倉本 仁、篠原 ともえ、菅野 薫、中村 拓志、山田 遊 |

| 賞 |

グランプリ(賞金100万円)─── 1点 優秀賞(賞金 各30万円)───3点 ファイナリスト(賞金 各5万円)─── 6点

|

| 応募期間 | 2024年5月20日(月)~6月27日(木) |

| 応募総数 | 1,410点 |

トイ文具

-

-

受賞者:

- 福田 雄介

- プランナー

- 愛知県出身

このトイ文具は、人の成長に合わせて役割を変化させることができるプロダクトで、乳幼児期には赤ちゃん用の『玩具』として、就学期以降からは学業等で必要となる『文具』として活用することができるといったものです。赤ちゃんの頃から使い続けたこの思い出の玩具は、時がたって姿形が変わっても、それまでの愛着や思い入れによってこれから先も長く大切に使い続けたくなるようなアプローチをした提案です。

倉本 仁 講評

子供の頃に遊んだおもちゃに次の役割を与えるこのアイデアは今日のプロダクトのあり方を今一度皆に問うものであった。リユース提案ではあるがそこに情緒性がうまく乗せられており、人の心を打つ素晴らしい取り組みである。子供が繰り返し使う用法以外にも両親が子供に思いを寄せながら業務机で使うシーンなど、ユーザーの想像も掻き立ててくれる。社会背景を捉えた提案であること以上に、細部デザインの作り込み、量産化を意識したエンジニアリング、豊かな色彩計画など作者の知識や経験、デザイナーとして能力の高さと可能性を感じた。

篠原 ともえ 講評

最終的にどこかに「とき(時)」を記せる工夫があっても面白そうです。ある体験談として、小学生・中学生になると子供の頃のものを使いたがらないという意見もありました。ただ、年を重ねて「とき(時)」が返ってくる楽しさを味わえる、特別な贈り物にもなりそうです。

菅野 薫 講評

サスティナブルなプロダクトという非常に現代的な課題に対する解決策という側面と、普遍的なプロダクトに染み付く愛着とか思い出という感情的な側面に対する解決策という側面が双方から気持ちよく着地していて清々しいアイデアでした。その着想の良さだけでなく、そのアイデアを実装するにあたってディテールまでしっかり考えてつくりこんだ設計やデザインが実に丁寧で審査員みんな納得のグランプリだったと思います。

中村 拓志 講評

赤ん坊のためのおもちゃを小学生になったら分解して文具に転用できるトイ文具。カラカラと音がする中身を想像し、大きくなって中身を開ける時の楽しみや憧れを動機にしている。実家に残り続ける文具であれば、将来の孫がおもちゃとして引き継ぐ可能性も出てくる。いわば、今あるものを次世代に繋ぐための転用と中継のデザインであり、近年デザインの領域となりつつある、分解・廃棄の商品段階に対して、ゼロウェイストな新しい方向を指し示した。

山田 遊 講評

子どもの頃に使っていたおもちゃ、家族や他の誰かからの贈り物。成長するにつれ、そのもの自体は使わなくなってもなかなか捨てられないという経験は、きっと誰にでも一度はあることだろう。この「トイ文具」はそんな子ども向けのおもちゃを、文房具へと形を変えることで、乳幼児から就学した後まで使い続けることができる風景を想像させてくれる提案だった。プロダクトとしてプロトタイプの精度も非常に高く、色使いも絶妙でセンスの良さが感じられた。

丁寧な退出

-

-

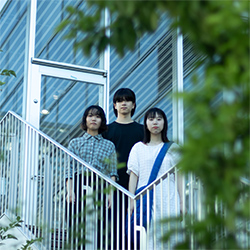

受賞者:

- nanka

- 川畑 紗希(左)

- 学生

- 広島県出身

- 明石 怜旺(中央)

- 学生

- アメリカ合衆国出身

- 児玉 菜緒(右)

- 学生

- 長野県出身

画面越しのコミュニケーションが増えた今、別れはボタンひとつで完結する。しかし本来、人との別れ際はお互いの仕草や開いていく距離によって心に余韻を残すものだ。現代のインスタント化された別れの時に新たな余韻を提案する。

倉本 仁 講評

誰もが思ったことがある、それでいて見過ごしがちなちょっとした違和感や使いにくさ。そういった瞬間に気付き、丁寧に向き合ってアイデアを展開していったこの提案はある種、デザインの本質をついているのではないかと思います。気づきの鮮やかさに対して、具体的な提案がもう少し伸びるとさらに高い評価を得たのではと思うところもありますが、3人組の和気藹々としたプレゼンテーションは今回の提案の雰囲気と相まってとても心地よい時間でした。

篠原 ともえ 講評

自身の体験談から仕上げられたプレゼンテーション動画が傑作で、思わず声を出し反応してしまい、審査会場も沸きました。当初のプレゼン資料以上の期待に応えてくれました。このチームで新たな作品をもっと生み出せる大きな可能性を感じています。

菅野 薫 講評

極めて日本的な気付きと気配りのアイデア。もしかして、Microsoft TeamsとかZoomを開発されている方々には考えもしないことかもしれません。更に、学生さんのチームだったので、就職活動の面談での気付きから着想したという「らしさ」も好感が持てます。似たようなプロフィールや得意分野の人だけでアイデアを考えていても見つからないことがあるという好例。逆効果で機能する状況が日本の面談に寄り過ぎているのが残念。

中村 拓志 講評

ブチッと断絶するwebミーティングの退出に、6秒の余韻を与える提案。TPOや気分によって退出方法が複数選択可能だとなお良かったが、一瞬の「とき(時)」の中に相手への敬意や思いやり、ふるまいの同期による共感といった豊かな関係を現代的に再構築するコンセプトは秀逸。関係があって挨拶が生まれるという理解が一般的だが、挨拶の仕方そのものが人と人の関係を生み出してきたことを考えると、この提案の意味は果てしなく重い。

山田 遊 講評

オンライン会議を退出する際に訪れる、その唐突で呆気ない幕切れは、きっと誰もが一度は感じたことがあるけれど、私も含めて、誰もが気づかずに蔑ろにしていた場面に敢えて着目し、人との別れを丁寧にデザインした点をまず何より高く評価したい。オンラインサービスに対しての提案だったこともあり、そんな退出の場面をさらに幾つかのパターンで提案することで、今後、世の中に実装されていく可能性も感じた。

me-tronome

-

-

受賞者:

- 若田 勇輔(左)

- アーティスト、デザイナー

- 愛媛県出身

- 内山 智義(右)

- プランナー

- 東京都出身

- 制作協力:林 海人、春江 紗綾

- 筐体制作:Tabine 松澤 諒

- 技術協力:pontec

人間にとって心地よいリズムは、心拍と同じリズムだと言われている。これは、自分の心拍のリズムにあわせて様々な音が発されるスピーカー。指を置くと脈拍が計測され、それと同じリズムで水の音、木魚の音、金属音など様々な音がスピーカーから流れる。目を閉じて、自分の中を流れる“とき”を静かに聞いてみよう。それが、自分と向き合う時間となるはずだ。

倉本 仁 講評

不思議な存在感を持つプロダクト提案に興味がそそられました。現代人の「とき(時)」を巧みに表現した提案でしたし、それを体験に結びつけるデザイナーの実現力も素晴らしい。精巧に作られた試作モデルはその体験の面白さをわかりやすく我々に伝えてくれるものでした。形状や質感も十分に検討を重ねた跡が見られ、世界観が存分に表現されていて素晴らしい。

篠原 ともえ 講評

触れてみたい!と審査員が作品に思わず駆け寄り集まりました。実際体験してみると音で「とき(時)」だけでなく「ヒト」「オト」「ココロ」が聞こえ、審査で一番盛り上がったのではないでしょうか。プレゼン資料通りではなく楽しそうに心拍の話をされる姿も好印象でした。

菅野 薫 講評

これはかなりの手練れの仕事ですね。才能の原石って感じではない。もう開花してますね。

心拍に対する極めてパーソナルな偏執的なまでの情熱がしっかりアイデアに定着しているし、それをプロダクトに定着させるときの実装のアプローチも気が利いています。

アイデアはプレゼン映えしますし、ちゃんとプレゼンテーションとして言語化されていて理解しやすい。個人的な関心を普遍的な魅力に消化することが上手だと感じました。

中村 拓志 講評

自らの心拍という主観的な「とき(時)」を聞くプロダクト。機械的な時に振り回される現代生活を最もシンプルかつスマートに批評した。自分ですら感じられていない「とき(時)」を外部化することで、呼吸や心音に耳を澄ます瞑想とも異なる新感覚が立ち上がった。すぐに製品化できそうなモックであったが、スピーカーを中心に持ってきて内部共鳴しやすい形状にしたり、骨伝導的に振動を床に与えると、さらに心拍の聖性が増したのではないか。

山田 遊 講評

それぞれの脈拍をオリジナルのデバイスで読み取り、水滴や秒針の動きなど、生活の中で馴染みある音に変換することで、時の流れを落ち着いた体感に変容させる、シンプルながら忙しく生きる現代人にとってのニーズを充分に感じさせてくれる良い提案だった。素材の選定やフォルムも納得度が高く、何よりプロトタイプの精度が高いことに感心した。

灯台と小さな天体

-

-

入選者:

- 一條 遥貴

- アーティスト

- 東京都出身

時針と分針の光点が部屋を回る時計。時計の中心の灯台みたいな光源から、光点がくるくる室内を揺蕩う。時間という概念が少しずつ空間と身体に内在化していって、次第に文字盤を見ることは無くなる。朝の8時には床の隅を光点が滑り、昼の12時には天井を通って、夜の10時には窓を掠める。小さな天体を観察するみたいな、そんな時間の在り方。

中村 拓志 講評

時針・分針を回転する光源に置換し、部屋内の光の巡回で「とき(時)」を知る作品。光は部屋や家具の形状を拾い、通過する身体に遮られ、窓外まで飛び出す。モックが未完で惜しくも選を逃したが、時間と空間と身体を結ぶ一回性の高い「とき(時)」の提案は極めて建築的で、個人的に最も期待を抱かせた。そもそも時間とは地球が一周回る天体運動と太陽光の関係から定義されたわけで、この小さな天体は初源的な時を詩的かつ知的に歌い上げた。

循環印

-

-

入選者:

- 小松崎 慎梧

- プロダクトデザイナー

- 茨城県出身

循環印は印を通して物がどのような過程を経て自分のもとにやって来たのかをウェブ上で確認出来るサービスです。物と過去の所有者との関係性を可視化することで、現在の所有者が物と特別な関係性を築けるような手助けをします。普段、新しい物に価値を置きがちな私たちですが、物が経てきた “時”に改めてフォーカスすることで新しい価値の転換ができるのではないかと考えました。

菅野 薫 講評

全てに来歴を、というブロックチェーン以降の発想をアナログに実現するアイデア。時代性を捉えつつ、情緒的な手触りを大事にする、大量生産消費社会の中で愛着を大事にする、という点が審査員から強く支持されました。一方で、最初の所有者が来歴を登録する動機づくりをどうするのかなど、このアイデアを社会に浸透させるのにあたって構造的にクリアが必要な課題も散見され、その点が残念で最後伸び悩んでしまいました。

MapCup

-

-

入選者:

- 中村 綾

- 学生

- 千葉県出身

街かどのアイスクリーム屋周辺の地図が描かれた、アイスカップです。人はアイスを手にすると、溶ける前にすぐに/近くで食べられる場所がないか探し始めます。地図からお気に入りの場所を見つけて立ち止まって食べるもよし、歩き続けるもよし。アイスがなくなるまでの数分間が、この街の好きなところを見つけるきっかけになる、そんなデザインです。

中村 拓志 講評

すぐ溶けてしまうアイスの不自由さを反転し、商品固有の時間を歩行距離に置換し、商品と人を「いま」と「ここ」に分かち難く結びつけた。この場所への愛は、全ての地域密着型店舗に必要な意識だ。携帯のマップ機能との差別化を意識していたが、むしろ公園やテイクアウトショップ前のお尻を載せられる小さな平面の微地形やそこから見える風景、時間ごとの日陰のマップの方が、アイスの「とき(時)」に相応しいかもしれない。

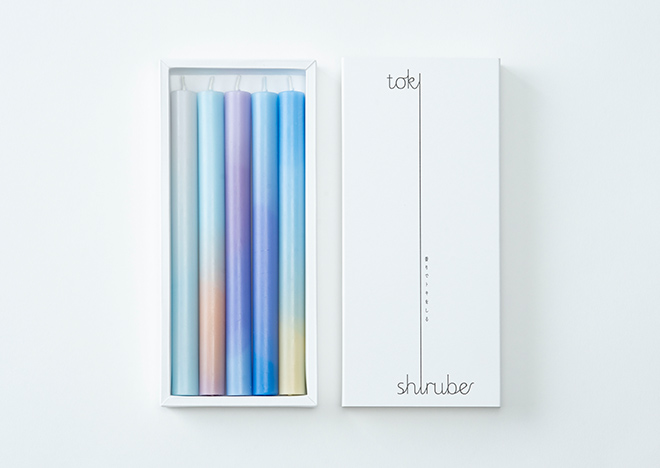

toki-shirube

-

-

入選者:

- Baumkuchen

- 栗本 真亜人(左上)

- デザイナー

- 東京都出身

- 稲葉 巧(下)

- プランナー

- 宮城県出身

- 西門 亮(右上)

- クリエイティブテクノロジスト、アーティスト

- 東京都出身

- 制作協力:ペガサスキャンドル株式会社

現代を生きる我々は、時刻という普遍的な尺度を用いて時間を認識しています。しかし、昔を生きた人々は、空の色の移ろいや草木の香りの変化などを通して、身体的に時間を捉えていました。「toki-shirube」は、1日の中で香りが変化する層構造のアロマキャンドルです。グラデーションのデザインは、空の色の移ろいを表現しました。嗅覚と視覚から、身体的に時の流れを感じられます。

篠原 ともえ 講評

「買いたい!」と直感的に感じさせてくれる作品。 香る楽しみ・愛でる喜びと、私たちの感情もグラデーションになっていく導きは秀逸。職人技巧も光る逸品であり、商品化を心から応援したい。 審査票も高かったが「社会への影響力」は他作品と比べると未知な部分もあり、入賞には至りませんでしたが、会場オーディエンスも関心を寄せており、心に残るとても温かい作品でした。

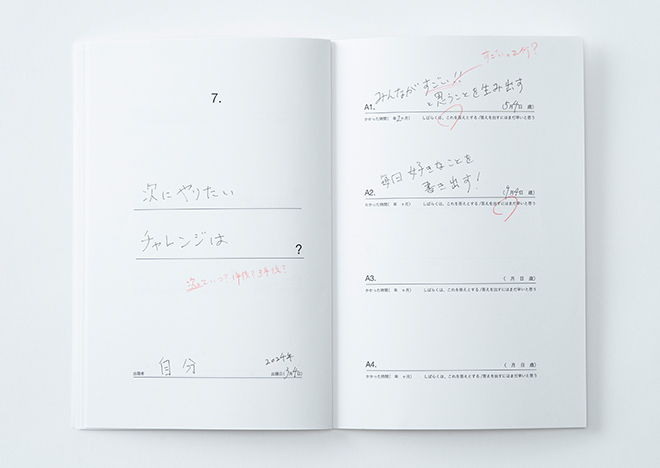

ゆっくりドリル

-

-

入選者:

- 藤森 朝子

- デザイナー

- 青森県出身

小さい頃、問題は早く正確に解くものでしたが、大人になってから直面するのは正解のない問題ばかりです。自分で時間をかけて正解を決めて、納得していくことは、本当に難しくて、問題を抱え、考え続けるのには訓練が要ります。ゆっくりドリルには、問題も、模範解答も、制限時間もありません。今の自分では答えが出せないことを書き留めておくための場所、あの日葛藤したことに丸をつけるための場所、それがゆっくりドリルです。

倉本 仁 講評

我々は日常生活の中でいつも大小様々な決断に迫られながら過ごしています。この提案には一生懸命に考えても答えの出ない事ってあるよね!焦らなくても良いんだよ。という優しい問いかけと提起が表現されています。作家の視点や思想が穏やかにデザインされているこの提案に強い独自性を感じると共に世の中がこういったデザインで溢れると良いなと、未来を感じました。

審査員総評

-

-

倉本 仁

(プロダクトデザイナー)この度、初めて審査員として参加させていただきましたが、とても興味深い審査会でした。一言でデザインといわれる中でも、プロダクト、グラフィック、空間からサービス提案に至るまで様々なジャンルのものが一堂に会し、多種多様なアイデアが提案されている。テーマである「とき(時)」に対するアイデアも様々な視点や発見をもとに展開されていました。ジャンルと視点の二つが掛け合わさってかなりの総数の、発想・思想が集まっていたなという印象です。それらを同じテーブルに乗せて審査することも難しいことではあるが、各分野の専門家である各審査員が各々の意見や感想を持ち寄り活発な議論ができたこともとても良い経験となった。また、そのような状況下でも皆から評価される応募作は素晴らしい提案力を持っており、ジャンルの違うそれぞれの審査員を一様に唸らせていたように感じました。

もちろん、それぞれ違った専門性や背景を持つ審査員の間には少しずつビジョンの違いは出てきますが、それらを横断して皆の注目を集め、しっかりと納得させられる力を持った作品がグランプリや優秀賞に選出されています。また、最終審査に進んだ各プレゼンターが饒舌に提案の要点を表現し、しっかり質問に回答していたことも素晴らしく感じました。これは提案者が自分の提案を深く反芻し、相互の議論がなされたことの証であると思いますし、応募作家・デザイナーの専門的な経験や、日々の暮らしから見つけたアイデアの種を丁寧に育てることができた結果なのだと思います。

-

-

篠原 ともえ

(デザイナー/アーティスト)私は審査時に、デザインだけではなく応募者の「想い」そのものを見つけ出そうとします。特にプレゼンテーションでは、長く続けてきたこと、または原体験に基づいたものづくりが垣間見えたとき、歓喜するのです。

時に白熱した議論を交わし、会場は審査員そしてアワードのスタッフの熱量で充たされます。グランプリ作品は「とき(時)」を感じ、またその作品が社会につながる循環が想像できたことが、決め手でありました。これからもデザイナー自身の個性が光り社会へとつながるクリエーションに出会えますことを楽しみにしています。応募者の皆さん、是非今後も個性をデザインに活かし、自信をもって参加してください。

-

-

菅野 薫

(クリエーティブディレクター/クリエーティブテクノロジスト)今年も審査員の皆さんの多様な視点で発見する力、その上でしっかり議論してアイデアを評価していく過程に、僕自身勉強させていただきながら審査させていただきました。ファイナリストに残った8作品ともレベルが高く素晴らしいアイデアでしたし、二次審査のプレゼンテーションにおいても昨年以上に個性に溢れていて素晴らしいなと思いました。

主催者から提示されているクライテリア(審査基準)の中に、提案力(プレゼンテーション能力)という項目があるが、プレゼン力がある才能はこういうコンペティションがなくても自分で社会に出ていく可能性が高いと思うのですが、本人はうまく言語化出来ていない、工夫だったりアイデアだったりというものを審査員が審査の過程で見つけて、しっかり議論して、拾い上げて育てて、世の中に出る手助けをするということ。才能を見つけて紹介するということが、アワードの最も重要な役割のひとつだと感じています。だから、現時点でプレゼン力が少し低くても、良いと思っているんです。プレゼン力だけで勝って欲しくない。「丁寧に観察して、しっかり色々考えているんだけど、それをなかなかうまく伝えられない人」が、この場を通してプロと一緒に育っていってほしいと改めて感じました。今回のグランプリに関しても、ディテールの作り込みがすごいですよね。今日の審査会での質疑応答のやりとりでは、ご本人の説明はあっさりしていましたが、実際持ってこられたものを見れば相当にこだわっていて作り込んでいる。そういう部分にちゃんと審査員の皆さんが気づいて議題に乗せて議論する流れが出来ていました。プロダクトをデザインする際に、見せ方や色合いも持続的に使ってもらえるデザインを相当計算して設計しているはずなのに、自分では周到に言語化はしていない、そういうアイデアと才能をグランプリに選ぶことができて本当によかったと思っています。

-

-

中村 拓志

(建築家)今年も私たちの生き方そのものに再考を促すような、質の高い作品が揃いました。一般的に商品はファストな効率や利便性を目指し、消費者の時間の節約を目指すものです。会社や人も皆、金利や賃金労働という時間に比例したシステムの中で生きざるを得ないからです。それはミヒャエル・エンデ作の「モモ」に出てくる時間泥棒のように、人から「生きられたとき(時)」を奪っているのかもしれません。しかし、それで良いのか。私たちは何か大切なことのために時間を貯蓄していたはずなのに、安いから、つまり自分の労働時間を減らせるからといって安易な商品を使い捨て、カレンダーや時計、アラームで管理された分刻みのスケジュールによって挨拶や余韻といった、人間のための「とき(時)」を結果的に圧縮してはいないか。そんな問題意識が複数の作品の中に浮かび上がりました。

その一方で「トイ文具」は極めて長い時間を相手にしており、商品の使用後の行末を転用や中継という手法で次世代に繋ぐためのサステナブルデザインでした。商品の重層化する履歴をシェアする「循環印」などもそうですが、「とき(時)」のデザインによる社会変革として印象的でした。また、建築家としては、時間を空間と身体に結びつけ、いま、ここにしかない主観的な「とき(時)」に置換する「灯台と小さな天体」と「MapCap」にも大きな可能性を感じました。

-

-

山田 遊

(バイヤー)二次審査に進むにあたり、皆さんがとても頑張られて、どなたも短期間で大幅に完成度の上がった提案をされたことを、まず非常に好意的に捉えています。興味深かったのは「とき(時)」というテーマの影響か、それぞれの「とき(時)」の捉え方、また、個人の体験や記憶といったものが強く込められていたことです。そして、パーソナルな想いを素直にぶつけてきてくれたことで、どの提案も審査員である我々を含む受け手のシンパシーに響くようなものでした。「トイ文具」は、皆さんも私も経験したことのある、共通の記憶のようなものを喚起させてくれるという点で、改めてグランプリに相応しいと思います。優秀賞、他のファイナリストの作品にも、それぞれ心当たりのあるような学びや気付きがあり、とても良い審査の時間でした。

デザインコンペ総括

17回目となるデザインコンペは、従来通りの条件(応募時点で39歳以下)・審査基準のもと募集をおこない、プロダクトデザイン、建築、広告など各分野から5名の審査員を迎え、総計1,410点の作品案が集まりました。

「とき(時)」「モノからコトへ、コトからトキへ。――」というテーマと付随するステイトメントは、審査員と主催者の協議によりつくりあげていきました。社会においてデザインが担う領域がますます広がっている背景から、ジャンルレスなアワードであるというメッセージを前面に提示したこともあり、多様な作品案が集まりました。

「デザイン力」「提案力」「テーマの理解力」「受け手の意識」「実現化につながる」という5つの審査基準のもと、一次審査(書類審査)で10点を選出しました。二次審査ではプレゼンテーション・審査員との質疑応答を行いグランプリ1点、優秀賞2点、ファイナリスト5点*を決定しました。個人の体験を基に着想したアイデアや、パーソナルな問題解決を念頭に置いた作品案が、上位に残った印象です。

二次審査では、一次審査通過者による審査員への直接のプレゼンテーション・質疑応答を通じて各賞を決定しましたが、模型の仕上がり、プレゼンテーションの質ともに高い水準にあり、現役クリエイターの製作力・提案力の強靭さを垣間見ることができました。また、審査員の鋭い質問に対し真摯に応えるプレゼンターの姿に心打たれる瞬間も多くありました。

実現化への期待が大きく膨らむ実用的なデザインや仕組みから、インフラストラクチャーへの提案まで、可能性に広がりのある作品を発表できることを喜ばしく思います。これまでと同様、今回の受賞・入選作については実現化を目指していきます。

応募をいただいたすべての皆さまに、この場を借りて感謝の意を表します。ありがとうございました。

※2024年は、グランプリ1点、優秀賞2点、ファイナリスト5点となりました。