TOKYO MIDTOWN AWARD 2025デザインコンペ結果発表

デザインコンペ概要

| テーマ |

THE NEXT EXPERIENCEデザインはますます領域を拡げています。 |

|---|---|

| 審査員 | 倉本 仁、篠原 ともえ、菅野 薫、中村 拓志、山田 遊 |

| 賞 |

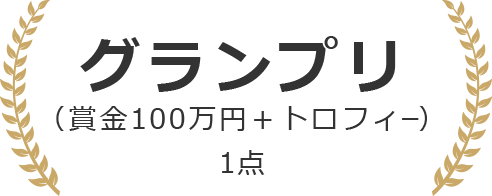

グランプリ(賞金100万円 + トロフィー)─── 1点 準グランプリ(賞金50万円 + トロフィー)───1点 優秀賞(賞金30万円 + トロフィー)─── 1点 ファイナリスト(7組)には表彰状を贈呈

|

| 応募期間 | 2025年5月19日(月)~6月30日(月) |

| 応募総数 | 1,126点 |

BRAILLE PARROTER

-

-

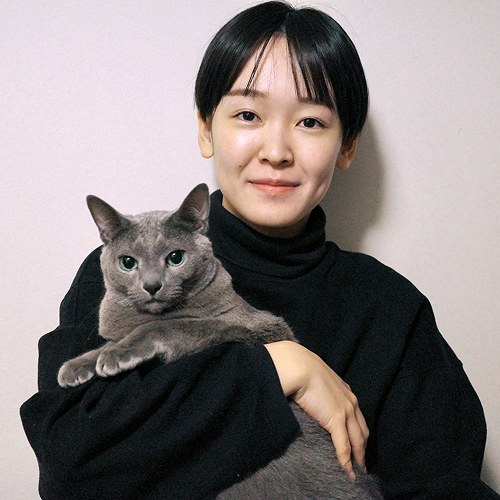

受賞者:

- 大井 はるか

- アーティスト、デザイナー

- 三重県出身

この笛は、指を点字のルールに沿って動かすことで言葉を音楽に変える楽器だ。点字の習得が難しい人も、音楽による会話を楽しみながら自然に点字を学ぶことができる。視覚障碍者の約90%が点字を使えない現実がある中で、この笛は点字を使う人と使わない人の橋渡しとなり、互いの理解を深める。音楽による会話を通して、言葉の重みや伝えることの難しさ、通じ合えた時の喜びを私たちに思い出させてくれる。

倉本 仁 講評

これまで触覚の対象として認知されてきた点字のルールが、軽やかなメロディを持つ楽器という聴覚表現へと変換された。音やメロディを楽しみながら、点字を学ぶこともできる提案。視覚障害のある人の中にも点字を認識できない人が多くいるという現状の問題など、細かなリサーチもこのアイデアをより強いものにしている。楽しさをうまく表現した笛の姿も素晴らしく、プレゼンテーション会場が朗らかな空気に包まれていたのが印象的だった。

篠原 ともえ 講評

クラフト感も残しつつ、持ちやすい形をしっかり検討して導いている点が秀逸でした。プレゼンテーションではマウスピースも用意されていて、私たちに体験してほしいという想いも伝わりました。息を吹き、指で穴をおさえながら、「こんにちは」を生み出す体験ははじめてで、自分の気持ちが楽器に浸透する感覚がとても新鮮でした。

菅野 薫 講評

点字を物理的に笛を通してメロディに変換してしまう、という一聴すると奇想天外な発想。企画書だけだと、「面白いこと考えるなあ。普通ならデジタルで言葉の発音に変換するよなあ」って感想で、「何を考えてここに辿り着いたか聞いてみたい」という感じでした。プレゼンを聞いてみて、実際に触れてみると、点字と文字の関係の外にもうひとつ新しいコミュニケーションがうまれる感じがあって、ぐっと惹き込まれるアイデアでした。

中村 拓志 講評

点字に音を与えることで、指を動かし、息を吹き、耳を澄ますという身体的な体験が生まれます。これにより、文字や視覚に偏った社会からこぼれ落ちていた感覚を取り戻すことができます。障がいを「能力の欠如」として捉えるのではなく、社会的関係性の中で立ち現れるものと捉える発想は、誰が誰に合わせるかという二者択一の構図を超え、多様な人々が共に参加できる環境を可能としています。このようなインクルーシブ・デザインを極めて具体的に実現した能力を讃えたいと思います。

山田 遊 講評

点字のルールを笛に落とし込み、演奏を楽しみながら誰でも効果的に点字を学べるという提案に、プレゼンテーションの冒頭からすっかり引き込まれた。さまざまなデザインプロセスを経て、最後に落ち着いたプロトタイプの完成度も非常に高く、視覚に障害のある方たちと一緒に実際に試している映像からも、とても楽しそうな様子が強く印象に残った。言語を非言語に変換する結果として生まれた、次の新たな体験を高く評価したい。

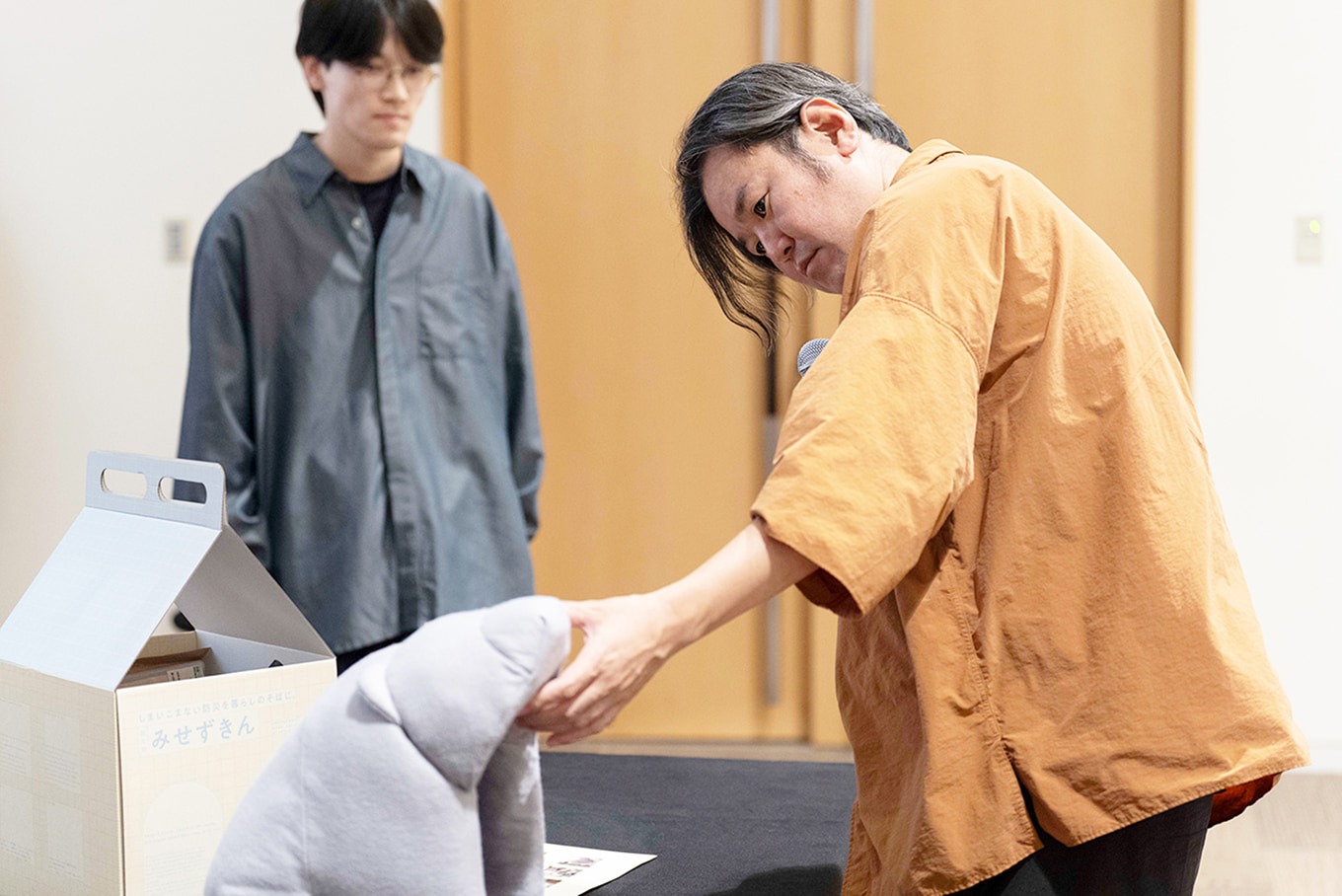

みせずきん

-

-

受賞者:

- ムラタとヨネヤ

- 村田 慶次(左)

- プロダクトデザイナー

- 栃木県出身

- 米谷 颯太(右)

- デザイナー、アートディレクター

- 神奈川県出身

みせずきんは、日常のそばに「安心」を置いて“もしも”に備えられる、新しい防災のかたちです。しまい込まれがちな防災用品に、触れたくなる存在感を与えることで、使われない道具を“そばにある安心”へとやさしく更新します。普段は暮らしにとけ込むぬいぐるみ、いざという時は頭部を守る防災ずきんに変わります。見守るようにそこにいてくれる、その姿が暮らしと命のあいだに、もうひとつの選択肢をそっと置いてくれます。

倉本 仁 講評

災害時にすぐ着用したい防災用品が、通常時にはどこかにしまい込まれているというジレンマがデザインによってうまく解決されている。防災頭巾の機能を損なうことなく、普段から手元に置いておくことができるクマのぬいぐるみとなった姿も愛らしい。機能性と造形がより良く検証された、素晴らしいデザインである。自身が被災した経験をもとに生み出された実直なアイデアであり、安心や愛着など被災時における心理状態への細やかな配慮も心地良い。

篠原 ともえ 講評

ほっとするようなシルエットに惹かれました。ご自身の経験から着想を得ているところや、名前や日にちを書くことで防災品の定期点検につながる機能など、素晴らしい発想が満載。子供の頃から一緒に過ごすことで、被災時の心のよりどころにもなると感じました。フェルト以外の素材も検討できたら、より広がりがあるかもしれません。

菅野 薫 講評

防災の意識を日常に持ち込むのは、本当に難しいことで、常に緊張感も保つというのはなかなか出来ることではありません。その中で、いつかあるかもしれない災害への備えと日常に溶け込む愛くるしいぬいぐるみを融合するというアイデアはシンプルでわかりやすい一方、明らかな実効性を予感させて鮮やかでした。ずきん以外も上手に日常化したくなります。

中村 拓志 講評

防災グッズは保管しておくものというよりも、生活のそばにあるべきだと考えます。いざという時の訓練を兼ね、身体的自動性を涵養するからです。本提案はこの「防災の日常性」に着目しつつ、対象をペット的存在として感情移入の契機を与え、愛着を生み出す点に独自性があります。それにより被災時における心の平安を作り出し、防災具にありがちな過度の深刻さを和らげ、むしろ状況をユーモラスに享受する余裕すら創り出していました。長く積み重なる時間を対象とした、体験のデザインであると言えるでしょう。

山田 遊 講評

実際に東日本大震災で被災した経験を持つ応募者が、災害時の備えとして普段は収納され、暮らしの中ではどうしても存在が消えてしまう防災用品を、いかに生活空間の中で共存できるかどうかを追求した提案。既存の座布団やクッションとしての使用からさらに一歩進め、置き物やぬいぐるみとしての側面を優れた造形で表現することで、所有者が愛着の感情を抱く。より親密で身近な存在へと昇華させようとした点が何より素晴らしかった。

Tesearch|手ざわりを探索するアプリ

-

-

受賞者:

- Mizuki M.

- デザイナー

- 神奈川県出身

©Saori Kojima

- 協力:株式会社 光伸プランニング、

FabCafe LLP.、MADE in 日本橋

あらゆる情報を検索できる時代になりましたが、「手ざわり」を探せる場所はいまだ少ないように感じます。これは画像や言葉を活用し、「触覚」を探索・共有できる場をオンライン上につくる提案です。手ざわりという個人的な感覚を他者にシェアしてみると、思いがけず身近な世界の豊かさに気付くかもしれません。日常の触覚を可視化するこのコミュニティは、人間本来の身体性を再発見する新しい体験の場となるのではないでしょうか。

倉本 仁 講評

スマートフォンやPCなどのデジタルデバイスへの依存傾向が強くなった我々の生活。視覚・聴覚情報に触れる時間が増える中で、改めてアナログな手触りの体験価値を示してくれた提案。我々人間の持つ知覚・センサーがいかに多くの情報をキャッチできるか。そして、それらを複雑に統合して形成されたこの現実世界がどんなに素晴らしいか。そんなことを思い起こさせてくれる清らかな提案だった。

篠原 ともえ 講評

努力や熱量に関して、ファイナリストの中でもトップレベルの評価を受けた作品です。アプリとしての完成度も高く、「オノマトペ」という個人差の大きい難しいジャンルに向き合い続けた熱意を感じました。「触覚」にまつわる新しい知のかたちを作りあげたいという想いも伝わり、「よくここまでやり遂げた!」と感心した作品でした。

菅野 薫 講評

五感の中でも、視覚と聴覚はデジタル体験との相性が良く、触覚は形状や原材料によって変化するのでなかなか汎用的なデータ化も難しく再現性が難しい。言語化にあたっても「オノマトペ」という感覚的で辞書的な意味の定義の難しい方法論と付き合う必要がある。スマホのアプリという最も汎用的なツールでその複雑な課題に堂々と挑む試み。壁はいくつもあるだろうが、その研究量と考えた量、向き合う熱量に圧倒されて評価しました。

中村 拓志 講評

触覚をオノマトペによって言語化し、感覚を確かめ合うという、触覚の集合知といえるでしょう。指先の皮膚の厚み、指紋のピッチや柔らかさ、指先スキャンのスピードなど、触覚は個人差が大きいかもしれません。しかし、視覚も聴覚も、その個人差を私たちは確かめ合いながら、共有できるものとして育んできたはずです。手の中のガラス面ばかりを触る時代に、触覚をこのような文化的フィールドに開くこの作品は、建築家として大変期待に満ちたものです。

山田 遊 講評

人間が持つ五感の中で、どうしても視覚や聴覚といった感覚に強く依存してしまう傾向が強い、現代のデジタルデバイスを通じた体験。その枠の中で「触覚」という非常に困難な感覚の表現を、デバイス上はもちろん実際の素材サンプルも交えながらさまざまなアプローチによって組み込もうと試みた、野心的で挑戦的な提案だった。とりわけプロトタイプの完成度が大変高く、今後もぜひライフワークとして追求を進め、将来の実装を期待したい。

TEN

-

-

ファイナリスト:

- IM JUN

- 学生

- 韓国出身

目の不自由な方にも「撮る」を体験+瞬間の世界を感じることを目的に企画しました。インスタントカメラの即時性を生かし、撮影された画像をAIが解析し、そこから生成された詩を点字に変換し、写真の裏面に印刷。視覚情報を言語に翻訳することで、「見る」ことの体験をより多感覚的に再構築する試みです。AIとアナログの融合によって、写真を「感じる」新しい体験を提供します。

菅野 薫 講評

写真をAI画像認識で情景解析をしてキャプションを生成する技術は相当な精度で実現されている技術で、点字変換も含め、それだけでは新規性はないですが、TENのアイデアの秀逸なところは、その情景説明がポエティックなところ。カメラで写真を撮るという行為は、状況の記録におさまらず、そこに切り取られた一瞬の叙情性が大きな意味を占めている。その叙情性を視覚不自由な方々に届ける。その豊かさが素晴らしいと思いました。

Pause 6

-

-

ファイナリスト:

- 岩田 湖春

- グラフィックデザイナー

- 岡山県出身

アンガーマネジメント理論では、人は6秒間で感情を落ち着けられるといわれています。Pause 6はその知見を応用し、言葉の送信前に6秒の余白を設けるUXです。即時に言葉を発信できる現代において、このわずかな時間が衝動の言葉を呑み込み、思いやりある言葉へと変えていく。6秒が生み出す新しい体験は、日常のコミュニケーションをより穏やかに導いてくれるかもしれません。

山田 遊 講評

SNSなど主にデジタル上のコミュニケーションにおいて、反射的な応答で生じやすいネガティブな言葉のやり取りを、実際に特定の単語をタイプした際に6秒間のタイムラグを設けることによって未然に防ごうとする、現代社会における1つの課題解決を目指した提案。実現するには長い道のりが予想されるものの、プロトタイプの完成度も高く、6秒間のタイムラグ時の表現にも、応募者のデザインセンスの良さが感じられた。

葉っぱきっぷ

-

-

ファイナリスト:

- OCHIBA

- 松尾 一輝(左)

- 学生

- 大阪府出身

- 菅﨑 瑞希(右)

- 学生

- 岡山県出身

落ち葉を拾い、専用の装置で日付や駅名を刻むと、それが“世界で一枚だけの切符”になります。旅人の手で生まれる切符は自然を纏いながら風景と記憶を運びます。移動が物語となり、旅の後も手元に残る記念となる。自然を選び、刻む行為そのものが、新しい旅の体験です。

山田 遊 講評

次第に存在が失われていくだろう電車の切符という存在にあえて着目し、印字する対象を葉っぱに変えることで、旅する体験を変え、記念切符として残すという素敵な提案。実際にさまざまな木の葉にレーザーで切符の印字を表現したプロトタイプが何より魅力的で、とても美しかったのが印象に残った。一方で、印字された葉を収納するパッケージや、実現のためのオペレーションについては改善や追求の余地を感じた。

外に目を向けさせる通知

-

-

ファイナリスト:

- 清水 広大

- デザイナー

- 神奈川県出身

目の前で流れる大切な時間に気づかせてくれる通知。街を歩いていると、スマホばかりを見て歩いている人が多いことに気がつきます。それはまるで、自分の見たいもののすべてが画面の中にあるのだと思っているようです。しかし本当に大切な出来事は、目の前で起こっています。一日のほとんどの時間を費やしているスマホからそのことをお知らせしてくれたなら、人はきっと顔を上げ、前を向けるはずです。

中村 拓志 講評

SNSは自らの広告的価値の維持のため、人の注意を引き続けなければなりません。その結果、多くの人が歩きながらスマホに没頭し、目の前の美しい自然にすら気づかなくなっています。本作品はSNSで収集した位置情報付きの現象を通知し、視線を画面の外へ促す提案です。最終的には外界の美しさを自ら発見することを目指しています。SNSの利益構造を批判しつつも、そのシステムに依存する矛盾や利益相反を抱えるため、そうした構造を反転させるような、より具体的な提案があればなお良かったと感じます。

神々しい朝礼台

-

-

ファイナリスト:

- プランナー陣

- 児玉 悠(左)

- プランナー

- 神奈川県出身

- 黒川 大成(右)

- プランナー

- 神奈川県出身

- 川西 萌登(中央)

- プランナー

- 愛知県出身

©akitokoga

同じ形に整列させられ、無機質な鉄の台に立つ人の話をただ聞く——。

それが私たちの「人の話を聞く」原体験として刻まれている“朝礼の時間”である。

登壇者をまるで宙に浮かんでいるかのように見せるこの朝礼台は、

視覚的な神々しさを演出しながらも、その権威性を同時に剥奪する。

この朝礼台を一種の民主的な訓練装置として機能させることで、

社会における対話の形を問い直したい。

倉本 仁 講評

我々が普段、当たり前として受け入れている日常の体験を異なる視座から認識する状況を生み出すことで、別の理解を促す事象が立ち現れる。そんな不確実な世界に我々が生きていることを、デザインを通じて表現しようとした意欲的な作品。朝礼台を日常を示す普遍的なメディアと仮定し、そこから紡ぎ出された個性的なストーリーに「THE NEXT EXPERIENCE」の新提言を見た気がした。

Vibrain

-

-

ファイナリスト:

- 三隅 玲那

- 学生

- 鹿児島県出身

Vibrain(バイブレイン)は雨の振動を可視化し音に変換することで、雨を視覚的にも聴覚的にも楽しむことができるアプリ。雨の美しい面に触れて幻想的な雨の世界を感じる。Vibrainの力を借りることで、ちょっとだけ雨が好きになれる。

篠原 ともえ 講評

プレゼンテーション中に傘をさす演出がとても素敵でした。私はどちらかというと雨の日は憂鬱な気分になりがちだったのですが、雨に対する想いや原体験を聞き、アプリを通じて雨の音の愛おしさを感じることができました。例えば傘だけでなく車の窓にあたる雨の音など、これからさらに可能性が広がっていくといいなと想像力を掻き立ててくれました。

審査員総評

-

-

倉本 仁

(プロダクトデザイナー)今年度のテーマに寄せられた作品、また参加者のプレゼンテーションには熱意がこもっていて、それぞれが個性を発揮しながら、思い思いの表現で魅せてくれました。単にアイデアを語るだけでなく、作品の多くが検証やプロトタイピングのプロセスでしっかりと練り込まれており、完成度の高さにも感心しました。たとえば、音を出す仕組みを組み込んだり、手元でアプリを操作できるようにしたり、傘の動きと画面を連動させて表現したりと、工夫が随所に見られました。「神々しい朝礼台」のプレゼンは特に印象的で、まるで短い演劇を観ているかのような楽しさがありました。

当初は「デジタルネイティブの先にあるもの」がテーマの「NEXT」として、もっと前面に出てくるのかと思っていました。しかし実際には、手触りや肌感覚といった、よりアナログで身体的な体験に焦点を当てた提案が多かったように思います。今、人々はそうした感覚的な要素を強く求めており、そこにデザインがどう応えるかを探る試みが印象的でした。

1,000点を超える応募作品の中から、期待値を大きく超えるアイデアに出会えたことは大きな驚きであり、私たち審査員にとっても学びの多い時間となりました。エンターテインメント性もあり、最後まで楽しみながら審査をすることができ、本当に充実した一日でした。ありがとうございました。

-

-

篠原 ともえ

(デザイナー/アーティスト)作品を通じてこれからの未来を担うデザイナーの魅力を引き出すのが私たち審査員の役割だと考えています。清々しく堂々としたプレゼンテーションでは途方もないリサーチや検証を行い作品に向き合い続けてきた努力が発揮されていました。どの作品も心を惹かれましたが、クラフト感のある温かな作品が光っていました。受賞作品が世に放たれることで、これからのデザインにどのような変化をもたらすのか、注目して見守っていきたいです。

-

-

菅野 薫

(クリエーティブディレクター/クリエーティブテクノロジスト)プレゼンテーション、それぞれの工夫があって個性も出ていてとても素晴らしかったです。準備、本当に大変だったと思います。一次審査はアイデアを記載したシート1枚の提出で、最近は生成AIもあるので、簡単な画像とテキストでチャチャッと資料はつくれてしまいます。でも、プロトタイプを交えて審査員を目の前にしたプレゼンテーションはおおごとです。3Dプリンタ、アプリのモック制作、音が出る機構のプロトタイピングの準備、時間を追い込まれてのプレゼンには緊張もあったと思います。二次審査での皆さんのプレゼンが期待以上で、上位3チーム以外の発表も本当に素晴らしかった。審査員も熱のこもったとても良い議論が出来たと思います。

例年申しあげていますが、このコンペでは応募者の皆さんがさまざまな方向から次の時代のデザインを考えてきます。審査員陣は応募作品の中から、「このあたりに鍵があるのでは」と論理的に、直感的に、あるいは生理的にその可能性のかけらを見つけ出していきます。せっせと作品に何が隠されているか考えたり、一生懸命にどう読み解くかを言語化したりしながら、直感的に「良い」と思う感覚も大事にして議論を重ねます。それぞれの審査員が「これが気になっている自分」を大切にしながら話し合うことで、自分では思いもよらなかった視点を他の審査員からもらえます。審査員自身にとっても学びが多く、毎年楽しませていただいています。今年も本当に楽しみました。

「THE NEXT EXPERIENCE」がテーマだと、AIのような提案も多いのではと思いました。でも、応募作品を通して感じたのは、皆さんが「デジデジ(デジタル、デジタル)しない方向」に「NEXT」を求めようとしていること、そして「デジタルの先にある、デジタルとフィジカルが融合された姿」をどう捉えるかをよく考えていることが伝わってきた、という点です。審査員がその可能性を拾い上げながら議論する過程そのものがとても学びの多い時間となりました。充実した審査会。ありがとうございました。

-

-

中村 拓志

(建築家)生活必需品が普及し、製造業からサービス業の時代に移行しつつあった1980年代以降、多くのデザイン領域で「体験価値」の導入が試行されてきました。しかし結果的に、「体験」はものを売るための方便か、消費可能なパッケージに矮小化してしまった気がします。

さらにここ20年、私たちは、動画やSNSによる「経験したことにする回路」を得ました。旅をした気分、そこにいて何かをした気分。体験を情報化したつもりになっている人が増えたように思います。スポーツの素振りや楽器演奏など、効率的な身体知の学習に映像は確かに役立ちます。しかし、身体的リスクや誤り、摩擦を回避しながら、体験を代替的で疑似的なもので充してしまう、「体験の空洞化」も起きています。

そして現在、動画生成AIの登場によって映像そのものの信頼が揺らぎ始めています。それは、映像を通した体験の代理回路そのものの瓦解を意味するかもしれません。もはや私たちはネットの世界を否定することはできません。むしろネットと共に歩みながらも、何を身体に委ねるのか、その分配が思考されるべきです。今回のコンペの入選作は、改めて「体験」を問い直してくれたと思います。その体験とは、単なる成功体験ではなく、試行し、誤り、そこから学び、また試みるという、時間の積み重ねそのものでした。オカリナを吹きながら外した音を身体に刻み込むように。愛着を積み重ね、災害時に心の支えを得て生き抜くように。反復可能な商品化された「体験」ではなく、長い時間軸の中のプロセスこそが、次(NEXT)の経験として私たちに求められているのだと思います。

-

-

山田 遊

(バイヤー)皆さん本当にお疲れさまでした。一次審査のA3のプレゼンテーションシート1枚から二次審査まで、ものすごい飛躍力だったと思っています。一次審査のビジュアルと文章の提案から、プロトタイプの制作、そしてプレゼンテーションまで、本当に時間がない中で、大変な努力をして準備を重ねてこられたことは、今回のファイナリストのプレゼンテーションを聞いただけでよくわかりました。まずはそんな皆さんの努力を讃えたいと思います。皆さんのプレゼンを聞く中で、個人的にも改めて学びになったことがあります。それは、現代社会に生きる私たちがスマートフォンという道具に本当に依存しているという当たり前の事実でした。そしてスマホを中心としたデバイスを用いて接続するインターネット上から、主に視覚と聴覚、また言語から大多数の情報を得ている偏重した状況を強く思い知らされたことです。結果として、皆さんの提案は、その状態からより身体的な感覚、触覚や音、そして非言語的な概念――スマホからどう離れるのかという視点や、言語自体を捉え直そうという試み――といった、この共依存から脱するような、これまでとは異なるアプローチの提案が多く見受けられました。どうしても抽象的に響いてしまう「THE NEXT EXPERIENCE」というテーマから、実際に「次の体験」のヒントをいただいたと感じています。非常に有意義な時間でした。ありがとうございました。

デザインコンペ総括

18回目となるデザインコンペは、従来通りの条件(募集締切時点で39歳以下)・審査基準のもと募集をおこない、プロダクトデザイン、建築、広告など各分野から5名の審査員を迎え、総計1,126点の作品案が集まりました。

「THE NEXT EXPERIENCE」というテーマのもと、テクノロジーや価値観の変化、多様化するライフスタイルなどのバックグラウンドから考えうる、未来に向けた体験のアイデアを募集しました。デジタル体験価値の提案や、逆ネクストとも言えるプリミティブな提案など、実に幅の広い “次なる体験”の作品案が集まりました。

「デザイン力」「提案力」「テーマの理解力」「受け手の意識」「実現化につながる」という5つの審査基準のもと、一次審査(書類審査)で10点を選出しました。一次審査通過者は、審査員から二次審査に向けてのリクエストコメントを受け取り、作品案をブラッシュアップして模型を制作、二次審査でのプレゼンテーションおよび審査員との質疑応答に臨みました。

本年度から賞の構成が変更となり、グランプリ1点・準グランプリ1点・優秀賞1点の計3作品を選出し、その他の7組についてはファイナリストとして位置づけるかたちとなりました。

クラフトの精神を感じる“もの”の美しさを備えたデザイン、現代生活には欠かせないデジタルデバイス内のアプリケーションのデザインが上位に多く残りました。用紙1枚の作品案から二次審査に進んだファイナリストは、自身のアイデアへの深い洞察に加え、模型の質・提案の深度・プレゼンテーション力ともに高いレベルを備えており、審査員が唸るような場面も見られました。上位賞に関しては、多様な背景をもつ方々に向けたインクルーシブな視点、いつか訪れる災害へのアイデアなど、見過ごされがちな分野を真摯に捉え、デザインの力で見事な提案に仕上がっていたことが印象的でした。今回の受賞・入選作品についてはこれまでと同様、実現化・社会実装化を目指していきます。

ご応募いただいたすべての皆さまに、この場を借りて感謝の意を表します。ありがとうございました。